FXのチャート上でよく見かける「一目均衡表」。雲や複数のラインが表示され、気にはなるけれど「どう見ればいいの?」「本当に必要なの?」と感じたことはありませんか?

この記事では、FX初心者が一目均衡表の仕組みを視覚的に理解し、実際のトレードにどう活かせるのかをやさしく解説します。雲の意味や使い方、注意点まで図解を交えて丁寧に紹介しますので、難しそう…と感じていた方も安心して読み進めてください。

- 📌一目均衡表の基本構造と5つのラインの役割を図解で解説

- 📌雲の意味と相場を先読みするための実践的な使い方がわかる

- 📌順張り・逆張りにどう活かすか、チャート例で具体的に紹介

- 📌補助指標との組み合わせやMT4/MT5での使い方も解説

一目均衡表の使い方と見方|初心者でも理解できる“雲”の意味とは?

一目均衡表とは何か?初心者にもわかる5つの構成要素

一目均衡表(Ichimoku Kinko Hyo)は、昭和初期に日本人の細田悟一氏が考案したインジケーターで、「相場の均衡が崩れる瞬間を視覚的に捉える」ことを目的としています。

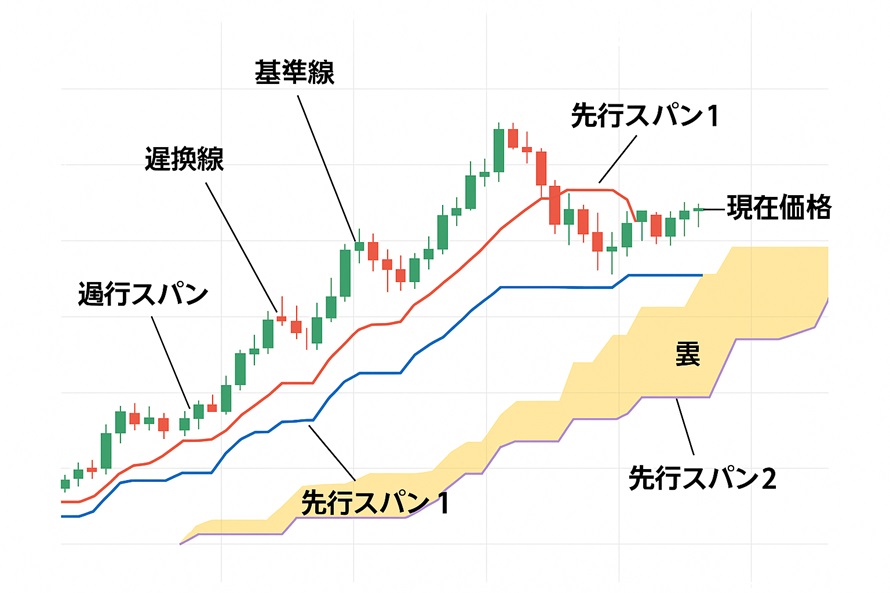

特徴的なのは、ローソク足の上に重ねて5本のラインと“雲”を表示することで、現在の相場が上昇・下降・停滞のどれに該当するのかを直感的に判断できる点です。

一見すると線が多くて複雑に見えますが、構成は以下の5つに分かれており、それぞれに役割があります。

📌一目均衡表の5つの基本構成

| 名称 | 表示の特徴 | 計算式 | 意味・役割 |

|---|---|---|---|

| 基準線 | ローソク足に近い位置で滑らかに推移 | (過去26期間の高値+安値)÷2 | 中期の相場の方向性を示す基準線 |

| 転換線 | 基準線より敏感に上下する | (過去9期間の高値+安値)÷2 | 短期的な反転や転換点を示す |

| 遅行スパン | ローソク足の終値を26本前に描写 | 当日の終値を26日前に表示 | トレンドの遅れ確認・ダイバージェンス確認用 |

| 先行スパン1 | 雲の上限ライン | (基準線+転換線)÷2 を26本先に表示 | 「雲」の一部を構成する先読み線 |

| 先行スパン2 | 雲の下限ライン | (過去52期間の高値+安値)÷2 を26本先に表示 | より長期的な平均をベースにした雲の支え線 |

以下の図を見れば、一目均衡表がどのようにチャート上に重なり、どこを見ればよいかが直感的にわかります。

📌初心者が最初に注目すべきポイントは?

-

雲の厚みと位置関係:価格が雲の上にあれば「強気相場」、雲の中にあれば「様子見」。

-

転換線と基準線のクロス:ゴールデンクロスなら買いサイン、デッドクロスなら売りサインとして注目。

一目均衡表は「ひと目で全体像が分かる」ことを目指して開発されており、使いこなすには多少の慣れが必要ですが、相場の方向性や勢いを“面”で捉えられる点は他のインジケーターにはない大きな強みです。

雲(先行スパン)の意味とは?相場を先読みする考え方

一目均衡表の中でも、とくに視覚的インパクトが強いのが「雲(くも)」と呼ばれる領域です。

この雲は、「先行スパン1」と「先行スパン2」の2本の線で構成されており、未来の価格帯の予測ゾーンとして機能します。

一般的なテクニカル指標が「現在」や「過去」を基にしているのに対し、一目均衡表の雲は26本先(未来)に表示される点が大きな特徴です。

📌雲の構造と形成ルール

| 項目 | 内容 | 計算方法 |

|---|---|---|

| 先行スパン1 | 雲の上側または下側の境界線 | (転換線+基準線)÷2 を26本先に描写 |

| 先行スパン2 | 雲のもう一方の境界線 | (過去52期間の高値+安値)÷2 を26本先に描写 |

| 雲 | 上記2本の間の領域を塗りつぶしたもの | トレンドの方向性と強さの判断材料 |

📌雲の「厚さ」と「色」でわかるトレンドの強弱

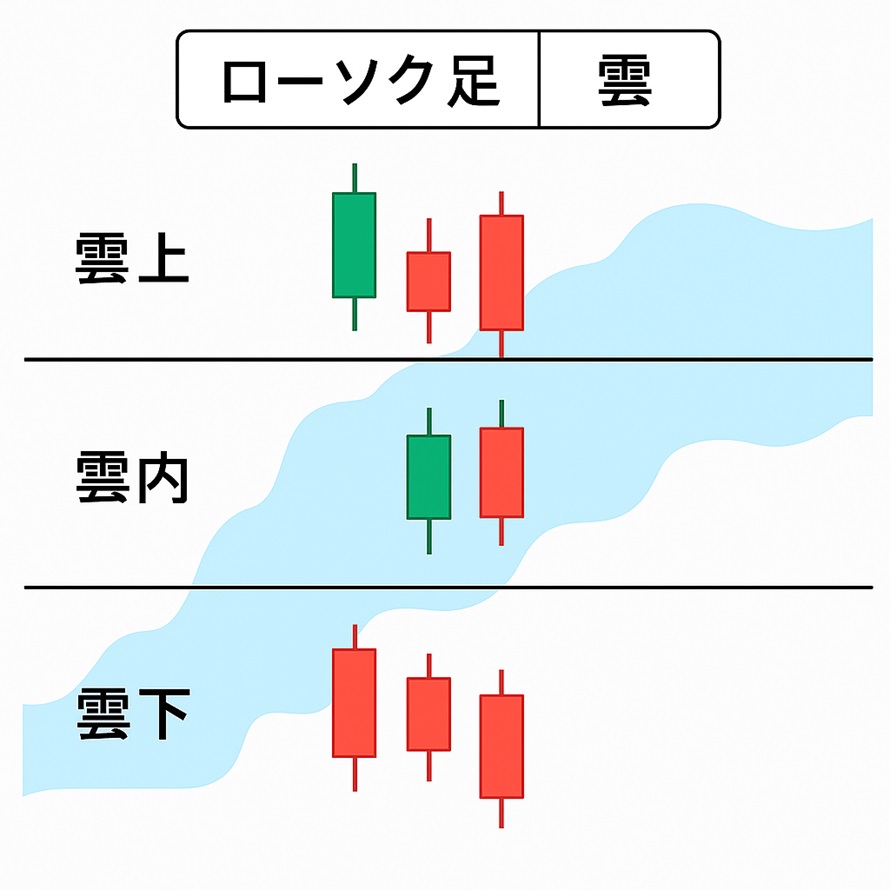

雲は、相場の支えや抵抗として機能する“帯域”のようなもので、その厚みや位置関係から以下のような判断が可能です。

-

価格が雲の上にある:上昇トレンド傾向(買い優勢)

-

価格が雲の中にある:トレンドが不安定(レンジ or 転換前兆)

-

価格が雲の下にある:下降トレンド傾向(売り優勢)

また、雲が「厚い」場合は相場が安定しており、「薄い」場合はブレイクしやすく転換しやすい相場と考えられます。

📌図解で見る「ローソク足と雲の位置関係」

📌雲は“未来を示す相場の地図”のような存在

他のテクニカルでは未来の価格帯を表示できない中で、雲だけは26本先にわたる予測帯として描かれます。

そのため、

-

未来の抵抗線・支持線をあらかじめ視覚化できる

-

“雲抜け”がトレンド転換の初期シグナルとなる

という意味で、「相場の先読みツール」として極めて重要な役割を担っているのです。

一目均衡表の見方|チャート上での視認ポイントと注意点

一目均衡表は構成要素が多いため、慣れないうちは「どこを見ればいいのか分からない」と感じることもあります。

そこでこのセクションでは、実際のチャート上での注目ポイントと、初心者がやりがちな見落としを解説します。

📌チャートで注目すべき3つのポイント

以下の3点を押さえるだけでも、チャートの“現在地”がぐっと見えやすくなります。

| 視認ポイント | 見るべき場所 | 意味・サイン |

|---|---|---|

| ① 雲の上・中・下 | 現在価格と雲の位置関係 | トレンド方向の大まかな判定 |

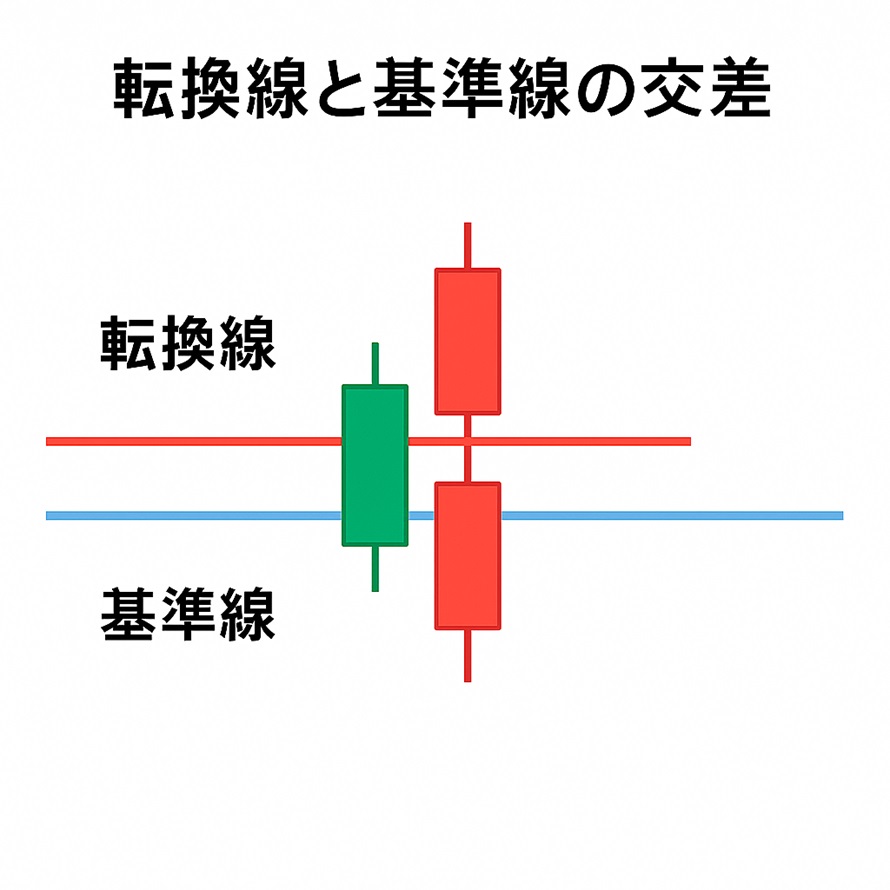

| ② 転換線と基準線のクロス | 線同士の交差ポイント | 短期×中期の転換サイン(ゴールデン・デッド) |

| ③ 遅行スパンとローソク足の位置関係 | 26本前との比較 | トレンドの持続性・信頼性の確認 |

📌転換線と基準線の交差

📌見方のコツは“ラインの集合体”でなく“全体のバランス”

📌見方のコツは“ラインの集合体”でなく“全体のバランス”

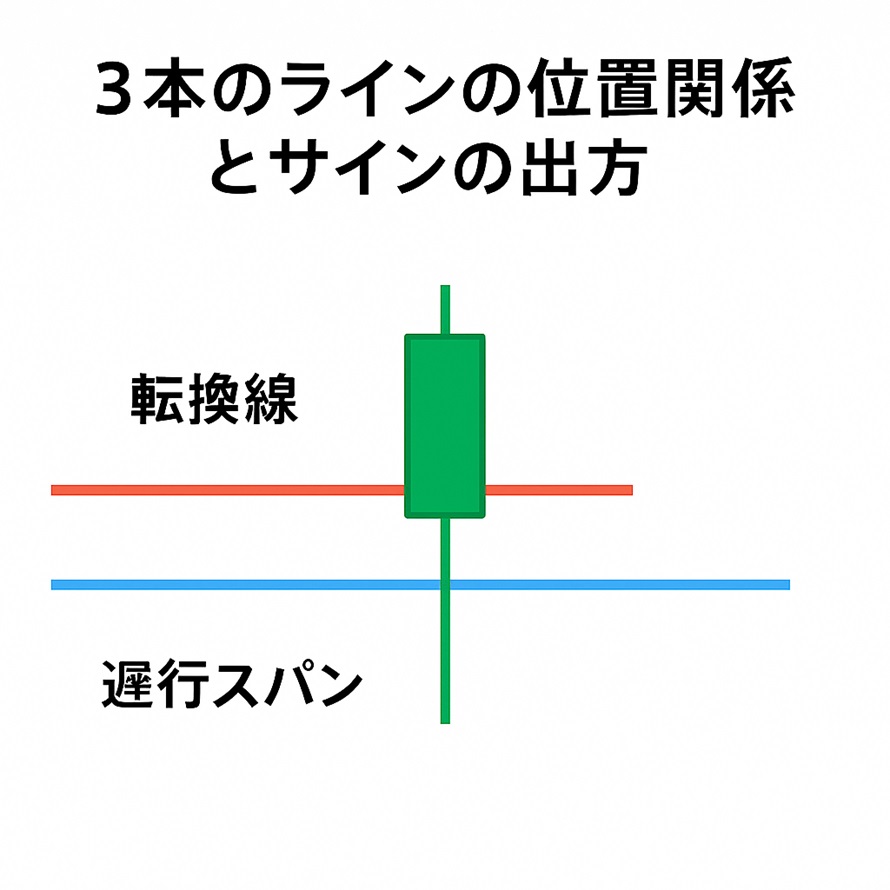

一目均衡表は単一のサインを読むのではなく、5本の線と雲を総合的に見て“バランス”を判断するインジケーターです。

これが「一目で均衡が見える」と言われる所以です。

たとえば以下のようなケースでは判断の精度が上がります。

-

雲より上に価格、転換線が基準線を上抜け、遅行スパンがローソク足より上 → 強気の三役好転

-

雲より下に価格、転換線が基準線を下抜け、遅行スパンがローソク足より下 → 弱気の三役逆転

📌よくある誤解と注意点

-

線が多くて“ノイズ”に感じてしまう → 一つずつ分けて機能を理解すれば整理しやすい

-

雲の色や厚みに惑わされる → トレンドの継続と転換のヒントとして“補助的に”使うことが前提

-

短期トレードに使いづらいと感じる → 時間軸と組み合わせることで補完可能

基準線・転換線・遅行スパンの役割と読み方のコツ

一目均衡表の「雲」は視覚的にわかりやすい反面、軽視されがちなのが基準線・転換線・遅行スパンの3本です。

ですがこれらのラインは、相場の流れをシンプルかつ的確に示してくれる“判断の軸”となる存在です。

それぞれの機能と読み解き方を整理しておきましょう。

📌各ラインの基本と役割

| ライン名 | 表示位置 | 役割 | 見るべきポイント |

|---|---|---|---|

| 転換線 | ローソク足の近くで素早く反応 | 短期の変化を捉える | 基準線とのクロスが“買い・売り”サインになる |

| 基準線 | 緩やかに中期の平均値を示す | 中期トレンドの方向性 | 価格がこの線より上か下かを基準に判断 |

| 遅行スパン | ローソク足の26本後ろに描写 | トレンドの持続性チェック | ローソク足との位置関係(上→買い/下→売り)を見る |

📌転換線×基準線=売買シグナルの基本

転換線が基準線を下抜ける → デッドクロス(売り)

ただし、単体で使うのではなく「雲との位置関係」や「遅行スパンの位置」も合わせて判断するのがポイントです。

📌遅行スパンは“答え合わせ”の役割

遅行スパン(26本前の終値を現在に描写)は、「現在の価格が過去と比べて強いのか弱いのか」を視覚的に見せてくれるツールです。

-

ローソク足より上にあれば買い優勢(勢いあり)

-

下にあれば売り優勢(下落の流れが強い)

トレンド判断の“裏付け”として補助的に活用される場面が多く、三役好転・三役逆転でも重要な条件に含まれます。

📌3本のラインの位置関係とサインの出方

📌注意点と補足

一目均衡表の使い方|順張り・逆張りの判断にどう生かす?

一目均衡表は、「今が買い時か?売り時か?」を判断するための“万能インジケーター”としても知られています。

なかでも初心者にとって重要なのが、順張りと逆張りのどちらで活用するのが効果的かを理解することです。

📌順張りでの使い方:王道パターンは「雲抜け+三役好転」

上昇トレンドが明確なときに、「買いでついていく」のが順張りスタイルです。

一目均衡表では以下のようなシグナルが順張りの根拠となります。

| 項目 | 状況 | 判断根拠 |

|---|---|---|

| 価格と雲 | 価格が雲を上抜けて推移 | 抵抗帯を突破した強気サイン |

| 転換線と基準線 | 転換線が上抜け(ゴールデンクロス) | 短期も中期も上昇の兆し |

| 遅行スパン | ローソク足より上にある | 現在の価格が過去よりも強い状態 |

✅ リストで見る:順張りでチェックすべき3点セット

-

雲を上に抜けたか?

-

転換線が基準線を上抜けているか?

-

遅行スパンがローソク足より上にあるか?

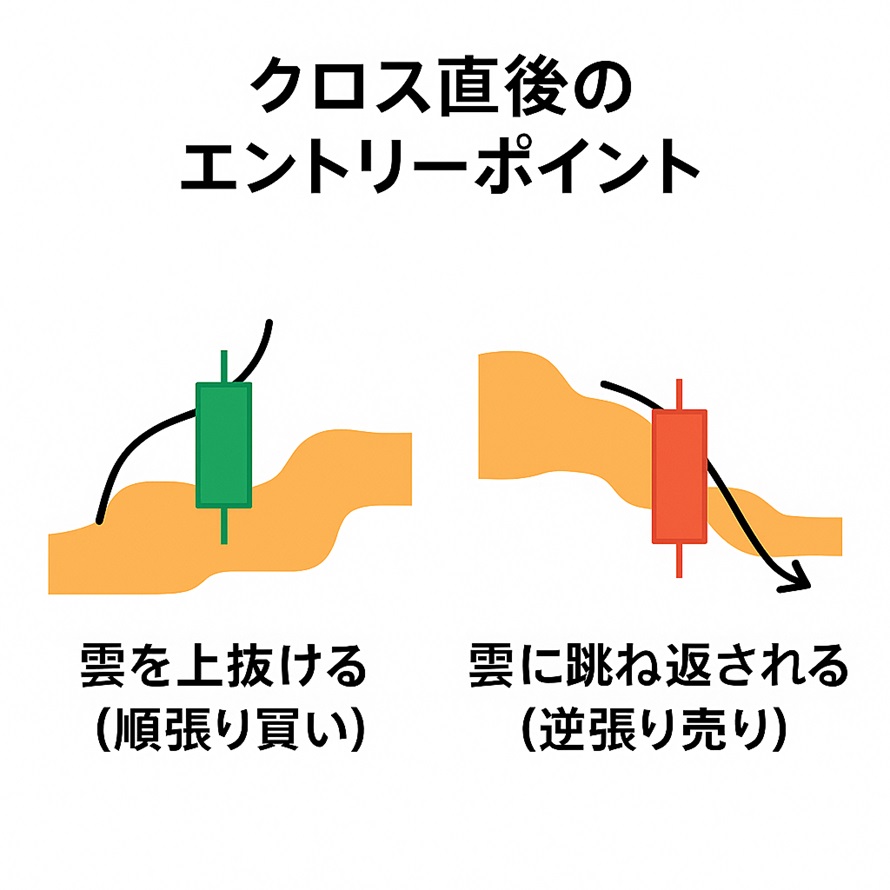

📌逆張りでの使い方:雲を“壁”として利用する

一目均衡表はトレンド判定が得意ですが、レンジ相場や転換点でも使える補助判断があります。

それが「雲反発による逆張り」です。

-

価格が雲の下から近づき、跳ね返されたら売りサイン

-

雲の上から近づき、反発して上昇したら買いサイン

雲を“抵抗帯”または“支持帯”として捉え、ブレイクできない場合は反発すると見て逆張りを仕掛けることも可能です。

ただし、あくまでトレンドが弱い場面限定であり、ブレイクされた場合は損切り判断が早めに求められます。

📌「雲を上抜ける(順張り買い)」「雲に跳ね返される(逆張り売り)」を示す図解

📌初心者は順張りメイン+雲のサポートで判断が安定

初心者にとっては「トレンド方向に素直に従う」ことが基本戦略になります。

逆張りは読み違えのリスクが高いため、最初は雲の上抜け or 下抜けを確認してからエントリーという順張り型の使い方が推奨されます。

初心者がつまずくポイントと避けるべき使い方の例

一目均衡表は情報量が多く、視覚的に優れている反面、「正しく使えば強力」なのに「使い方を間違えると迷子になる」インジケーターでもあります。

ここでは初心者が陥りやすい典型的な落とし穴を解説します。

つまずきポイント①:全ての線を一度に見ようとする

最初にありがちなミスが、5本の線すべてを同時に読み取ろうとして混乱することです。

特に相場が急変しているときは、ラインの動きも複雑になり、何を参考にすればいいか分からなくなってしまいます。

✅ 対処法:最初は「雲」+「基準線」に絞って見る

-

雲の上か下かだけでもトレンドの方向は判断できます。

-

基準線と価格の位置関係を見るだけでも十分に判断軸になります。

つまずきポイント②:時間軸が合っていない

1分足や5分足のような超短期チャートで一目均衡表を使っても、ノイズが多すぎて有効に機能しません。

| 時間足 | 一目均衡表との相性 | 理由 |

|---|---|---|

| 1分足 | × 不向き | ノイズが多すぎて読みづらい |

| 15分足~1時間足 | △ 慣れが必要 | 反応は早いがダマシも多い |

| 4時間足・日足 | ◎ 最適 | トレンド判断に安定感がある |

✅ 初心者は「4時間足」「日足」から始めるのがおすすめです。

つまずきポイント③:「三役好転=絶対勝てる」と思い込む

ネットやYouTubeでよく目にする「三役好転」はたしかに強いサインですが、それが出たからといって必ず勝てるわけではありません。

-

発生直後はすでにトレンド後半だったり、

-

経済指標やファンダ要因で反転するケースもあります。

✅ 対処法:他のインジケーターや経済カレンダーと併用する

一目均衡表は万能ではないため、MACDやRSI、経済イベントなどもチェックしながら判断の“多重化”を心がけましょう。

📌初心者が避けたい3つのNG行動

-

雲や線の位置を理解せずに“雰囲気”で売買する

-

短期足で無理にスキャルピング的に使う

-

一つのシグナルだけでポジションを取る

移動平均線との違いは?一目均衡表ならではの優位性

FX初心者の多くが最初に使うインジケーターといえば「移動平均線(MA)」ですが、同じ“トレンド系”に分類される一目均衡表とは考え方が大きく異なります。

ここでは、両者の違いと、一目均衡表ならではの強みをわかりやすく解説します。

📌 基本の比較:仕組みと表示内容の違い

| 項目 | 移動平均線(MA) | 一目均衡表(Ichimoku) |

|---|---|---|

| 表示線の数 | 通常は1〜2本(単純or指数) | 5本+雲の6要素 |

| 表示位置 | 現在価格と並行 | 一部は26本先/26本前に描画(先行スパン・遅行スパン) |

| 主な目的 | トレンドの方向を滑らかに表示 | トレンド+勢い+転換+バランスを同時に視覚化 |

| 構成要素 | 平均値のみ | 高値・安値・終値・時間要素を複合的に使用 |

1. 時間軸の“未来・過去”が同時に見える

-

先行スパンは26本先の価格帯を予測的に表示

-

遅行スパンは26本前に戻されて表示され、今と過去の強さを比較できる

2. 支持線・抵抗帯が“雲”という形で見える

-

雲は視覚的に価格帯の“壁”として機能

-

複数のラインを見なくても、相場の支えや天井が把握しやすい

3. トレンドの継続と転換が一目でわかる構造

-

雲抜けや三役好転のように、トレンドの変化点が複合的な条件で判断できる

-

シンプルな移動平均線よりも「今後の展開」が読める

📌 初心者へのおすすめ使い分け

-

移動平均線:最初にトレンド方向をざっくり見たいとき

-

一目均衡表:トレンド+タイミング+強さをまとめて判断したいとき

たとえば、移動平均線で上昇傾向を確認したあとに、一目均衡表の「雲抜け」「転換線クロス」などをチェックすることで、タイミングの精度を高める使い方が可能です。

一目均衡表が向いている人・向かない人の特徴とは?

どんなに優れたインジケーターでも、すべてのトレーダーに合うわけではありません。

一目均衡表も例外ではなく、相性の良いスタイル・悪いスタイルがはっきり分かれる特徴があります。

ここでは、どんな人に向いているか、逆に使いにくいと感じやすいのはどんな人かを解説します。

📌一目均衡表が向いている人の特徴

✅ 中長期トレードをする人

-

日足や4時間足などのチャートでトレードする人は、一目均衡表の信頼性が高まります。

-

雲や遅行スパンの動きが安定しやすく、テクニカルとして有効に機能します。

✅ チャートの“全体像”を重視する人

-

ローソク足と雲の位置、転換線や基準線のバランスを見て“相場の地形”を理解したい人には最適です。

-

単一のシグナルだけでなく、複合的に状況を判断することに慣れている人向きです。

✅ 売買タイミングより“流れ”を重視する人

-

ピンポイントのエントリーよりも、「今は買い有利のゾーンかどうか」を判断したい人にとって頼れるツールです。

📌一目均衡表が向かない人の特徴

✖ 超短期のスキャルピングをする人

-

1分足・5分足ではノイズが多く、転換線と基準線が頻繁に交差してしまい、ダマシに振り回されやすくなります。

✖ “シンプルなチャート”を好む人

-

一目均衡表は構成要素が多いため、「線がごちゃごちゃして見にくい」と感じる人には不向きです。

-

インジケーターは必要最低限にしたいタイプのトレーダーにはストレスになることもあります。

✖ 確実なエントリーサインだけを求める人

-

一目均衡表はあくまで“相場の環境認識ツール”であり、絶対的なエントリーポイントを示すものではありません。

-

決断をインジケーター任せにしたい人には向かない傾向があります。

📌まとめ:相場の「流れ」を掴むツールとして活用したい人向け

一目均衡表は“意味ない”のか?実戦での活用法と注意点を徹底解説

「意味ない」と言われる理由とその背景にある誤解

ネット上では、「一目均衡表は意味ない」「使えない」といった声を目にすることがあります。

ですが、その多くは前提条件や使い方を誤解しているケースがほとんどです。

ここでは、そうした否定的な意見が出る理由と、それに対する正しい理解を解説します。

📌 「意味ない」と言われる主な3つの理由

| 指摘されがちな点 | 含まれる誤解 |

|---|---|

| 線が多くてごちゃごちゃしている | ⇒ 全体を見ようとせず“1本の線だけで判断”してしまう |

| 雲が先に表示されても結局騙される | ⇒ 短期足や指標発表の影響を考慮せず使用している |

| 遅れてシグナルが出るのでタイミングが合わない | ⇒ 単体でのエントリー判断に過度に依存している |

一目均衡表の本来の目的は、「買いか売りか」を直接的に教えることではありません。

相場のバランス状態を視覚化し、環境を整えてからの判断を助けることにあります。

-

価格が雲の上にあるか?

-

転換線と基準線の関係性は?

-

遅行スパンは強気か弱気か?

これらを総合的に判断して「エントリーしても良い状況かどうか」を見極めるのが正しい使い方です。

✅ 誤解されないために大切な視点

-

“トレードの補助指標”として使う

-

時間足とスタイルに合わせて調整する

-

他のインジケーターと組み合わせて判断を多層化する

📌たとえば、こんな使い方はNG

-

5分足で雲だけを見てエントリー

-

三役好転が出た直後に「今が絶好の買い時」と決めつける

-

雲を“抜けた・抜けない”だけで損切り・利確判断をする

一目均衡表は、“判断を支えるための地図”のような存在です。

目的地までのルートを示してくれますが、どう動くかを決めるのはあくまでトレーダー自身です。

「最強」と評価される根拠とは?過信リスクとの向き合い方

一目均衡表は「最強のインジケーター」と評されることもあります。

その理由は、複数の分析要素をひと目で確認できる視認性の高さにあります。

ですが、その“最強説”を信じすぎると、かえって失敗のもとになることもあるため注意が必要です。

📌一目均衡表が「最強」と言われる理由

✅ 複数の判断軸を一つにまとめている

-

トレンドの方向性 → 雲・基準線

-

売買のタイミング → 転換線とのクロス

-

トレンドの強弱 → 遅行スパンの位置関係

✅ 視覚的に状況を一瞬で把握できる

-

雲の厚みや価格との位置で、サポート・レジスタンスの状態が明確

-

他の指標では得られない「時間と価格のバランス感」がある

✅ 日本発祥で“日本の相場に強い”と言われている

-

特に日本株やFXでは採用率が高く、国内の市場参加者が意識しやすい

📌それでも過信してはいけない理由

-

“出遅れ感”がある:三役好転が出た時点でトレンドが進行していることが多く、エントリーが遅れる可能性あり。

-

“騙し”を防ぎきれない:強い指標ではあるものの、経済指標や地政学リスクには無力。

-

“絶対に勝てる”ものではない:万能ではなく、あくまでトレーダーの判断を支える補助的な存在。

一目均衡表は、複数の指標を1つにまとめた「高機能なツール」であることは間違いありません。

ただし、「最強=絶対」ではないことを理解し、他の要素と組み合わせながら使う姿勢が成功への近道になります。

レンジ相場では使える?雲の厚みと価格の関係から検証

一目均衡表はトレンド判断に強い指標ですが、横ばい相場(レンジ相場)ではどうか?と疑問に感じる方も多いかもしれません。

ここでは、雲と価格の位置関係をもとに、レンジ相場での活用可否を検証します。

📌雲が“厚い”ときは転換しにくい

雲の厚みは「価格がそのゾーンを抜けにくい=抵抗帯として機能している」ことを示しています。

そのため、雲が厚い局面では価格が何度も跳ね返されるケースが多く、逆張り判断の根拠として使いやすい特徴があります。

-

厚い雲 → 強い支持・抵抗帯(跳ね返されやすい)

-

薄い雲 → 弱いバリア(突破されやすい)

✅ リストで見る:レンジ相場での雲の活用法

-

雲に接触して反落 → 売りエントリーの参考に

-

雲を上抜けてもすぐ戻る → ダマシと判断してエントリーを控える

-

雲が水平に横たわっている → トレンド不在を示唆、様子見判断もアリ

📌注意点:ライン同士が近すぎると“ノイズ”になりやすい

結論として、一目均衡表はレンジ相場でも使えますが、雲の厚みや価格の動きを丁寧に観察することが前提条件となります。

実際のチャートで見る一目均衡表のエントリー・決済判断

理論や構造が理解できても、実際のトレードにどう活かせばいいのかが分からなければ意味がありません。

ここでは、具体的なチャートパターンをもとに、一目均衡表を使ったエントリーと決済判断の実例を紹介します。

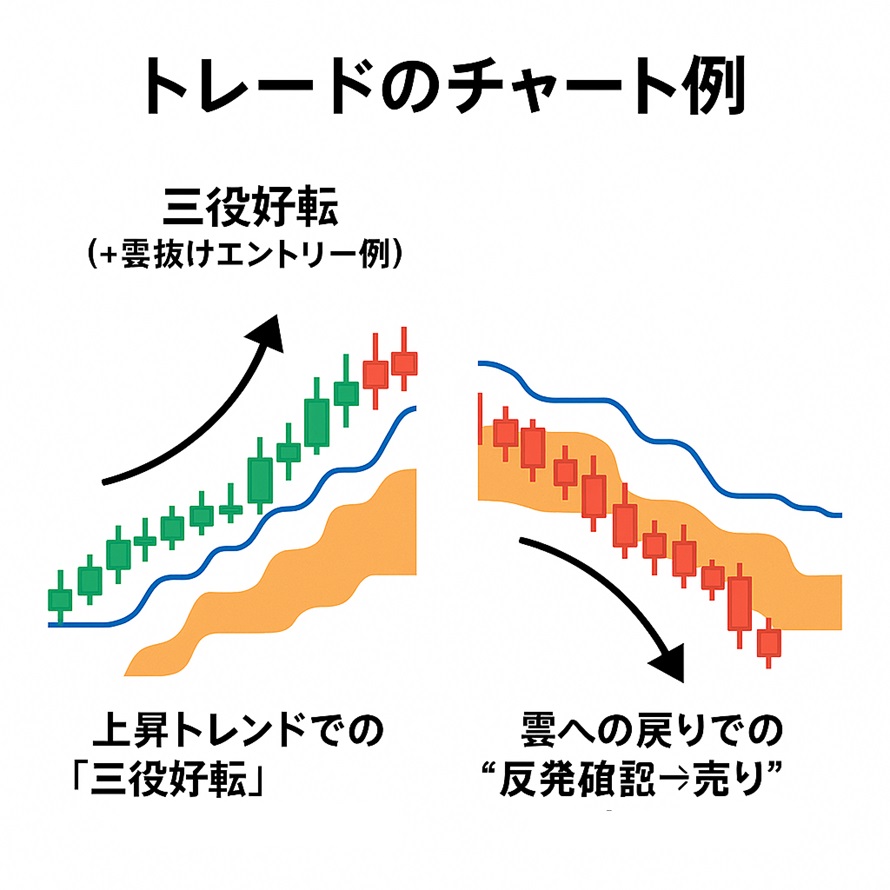

ケース①:上昇トレンドへの順張りエントリー

ある通貨ペアの4時間足チャートで、以下のような状況が発生したとします。

-

価格が雲を上抜けて推移

-

転換線が基準線を上抜け(ゴールデンクロス)

-

遅行スパンがローソク足の上に位置

✅ この場合の戦略

-

エントリータイミング:雲をしっかり上抜けたローソク足の確定後

-

損切りライン:基準線 or 雲の下限

-

利確目安:直近高値 or 移動平均線などと組み合わせて調整

ケース②:下降トレンド時の戻り売り判断

別のチャートで、以下のような動きが見られた場合

-

価格が雲の下にある

-

転換線が基準線を下回る

-

一時的に価格が雲の下限まで戻って反落

✅ この場合の戦略

-

エントリータイミング:雲下限に接近→反落を確認したタイミング

-

損切りライン:雲の上限

-

利確目安:前回安値

📌「三役好転+雲抜けエントリー例」と「雲への戻りでの反発確認→売りエントリー例」

初心者が気をつけたいこと

一目均衡表は、チャート上で“何が起きているか”を把握するための強力な補助線です。

エントリーは焦らず、複数の条件が重なったときに行動することで、勝率の安定化につながります。

スイング・デイトレでの有効性|時間軸別の使い分け方

一目均衡表は、その複雑な構造から「長期向けの指標」と思われがちですが、時間軸を調整することでスイングにもデイトレにも柔軟に対応できるインジケーターです。

📌 スイングトレードでの活用:安定感と信頼性が魅力

-

使用チャート:4時間足〜日足

-

特徴:ノイズが少なく、雲や遅行スパンの動きが素直

-

おすすめの使い方

-

雲抜けによる中期的トレンド判断

-

三役好転・逆転でポジション保有の根拠を明確化

-

✅ 利点:大きなトレンドの流れを捉えやすく、ポジションの持ち方に一貫性が出る

📌 デイトレードでの活用:タイミング調整に有効

-

使用チャート:15分足〜1時間足

-

特徴:雲や基準線の動きが速く、タイミング重視の判断に適している

-

おすすめの使い方

-

雲が薄くなるタイミングでのブレイク狙い

-

転換線×基準線のクロスを絞って判断材料に

-

✅ 注意点:時間が短いほど“ダマシ”が増えるため、MACDやボリンジャーバンドなどの併用が有効

📌 時間足の使い分けにおけるヒント

| トレードスタイル | 主な時間足 | 一目均衡表の役割 |

|---|---|---|

| スイングトレード | 日足・4時間足 | トレンド把握・環境認識 |

| デイトレード | 1時間足・15分足 | エントリータイミングの補助 |

| スキャルピング | 5分足以下 | 不向き(ノイズ多) |

一目均衡表だけに頼らない!補助指標との併用パターン

一目均衡表は多機能なインジケーターですが、それ1つですべての判断を行うのはリスクが伴います。

特にトレンドの強弱や売買タイミングの最終判断には、他の指標との“組み合わせ”が効果的です。

📌 RSI(相対力指数)との併用:過熱感の把握に便利

-

一目均衡表でトレンド方向を確認

-

RSIで買われすぎ/売られすぎをチェック

✅ 例:雲上抜けで買いを検討中でも、RSIが80以上ならエントリーを見送るなど、エントリーの精度を高める判断軸として有効です。

📌 MACDとの併用:トレンド発生のタイミング補完

-

MACDでゴールデンクロス/デッドクロスを先に確認

-

一目均衡表で雲抜けや転換線の位置を合わせて確認

✅ 両方のシグナルが一致したときは、トレンドの発生初期を捉えるチャンスになりやすいです。

📌 ボリンジャーバンドとの併用:相場の勢いを視覚化

-

雲とボリンジャーバンドが同時に狭まっている → 価格急変の予兆

-

雲抜けとバンドブレイクが重なれば、信頼性の高いシグナルとみなせます

✅ 補助指標との組み合わせルール

| 一目均衡表のシグナル | 補助指標の確認点 | エントリー可否 |

|---|---|---|

| 雲上抜け | RSIが70未満 | 買いエントリー検討可 |

| 三役好転 | MACDゴールデンクロス | 強気シグナル強化 |

| 雲下限で反落 | ボリバン下限割れ | 売りエントリー検討可 |

MT4/MT5での設定方法とおすすめの表示カスタマイズ

一目均衡表は、MetaTrader(MT4・MT5)に標準で搭載されており、インストール不要で簡単に表示できます。

MT4/MT5での基本設定手順(共通)

-

チャートを右クリック →「インディケーター」→「トレンド」→「Ichimoku Kinko Hyo」を選択

-

パラメーター設定画面で以下を入力

| 項目名 | 推奨値(デフォルト) |

|---|---|

| 転換線の期間 | 9 |

| 基準線の期間 | 26 |

| 先行スパンBの期間 | 52 |

-

「OK」を押して完了

カスタマイズのポイント

✅ 線の色と太さを調整して視認性アップ

-

価格と重ならないよう、各線に異なる色を設定

-

特に「雲(先行スパン1と2)」はやや透明感のある太線にするとわかりやすくなります

✅ 不要なラインを一時的に非表示にすることも可能

-

チャートがごちゃごちゃする場合は、転換線や遅行スパンを非表示にして「雲+基準線」のみ表示する設定もおすすめです

✅ 表示の最適化例(初心者向け)

| ライン名 | 色の推奨 | 太さ | 理由 |

|---|---|---|---|

| 基準線 | 青 | やや太 | 中期のトレンドが見やすい |

| 転換線 | 赤 | 普通 | クロス時の視認性が高い |

| 先行スパン1 | 緑(半透明) | 太め | 雲の上限として直感的に認識可能 |

| 先行スパン2 | オレンジ(半透明) | 太め | 雲の下限として抵抗帯の意識が高まる |

| 遅行スパン | グレー | 細め | 重要だが、主役ではない |

一目均衡表が合わない場合の代替インジケーターとは?

一目均衡表は非常に多機能なインジケーターですが、すべてのトレーダーにとって「使いやすい」とは限りません。

特にチャートの視認性や判断スピードを重視する人にとっては、シンプルな代替インジケーターのほうが向いていることもあります。

📌移動平均線(MA):基本中の基本で見やすい

-

シンプルに「トレンド方向」だけを把握したい場合に有効

-

2本のMAを使えば、クロスによるエントリー判断も可能

✅ 使い方の例:20日線と50日線を表示 → ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り

📌 ボリンジャーバンド(BB):価格の勢いとバランスを視覚化

-

雲の代わりに「バンド幅」で相場の収縮・拡張を判断可能

-

中央線が移動平均線なので、相場の中心軸もわかりやすい

✅ 使い方の例:価格がバンドをブレイクしたタイミングでトレンド発生を検知

📌パラボリックSAR:シンプルな売買サイン重視なら

-

チャート上に「点」で表示され、トレンド転換を明示

-

判断が明確で視覚的にも見やすいため、初心者にも扱いやすい

✅ 比較一覧:一目均衡表 vs 代替インジケーター

| インジケーター | 特徴 | おすすめユーザー |

|---|---|---|

| 一目均衡表 | 複合判断/視覚的情報量多い | 環境認識・中期トレード重視派 |

| 移動平均線 | シンプル・反応はやや遅め | 初心者・順張り派 |

| ボリンジャーバンド | 価格帯・勢いを視覚化 | ブレイクアウト狙いの人 |

| パラボリックSAR | 明確な売買サインが出る | タイミング重視派 |

よくある質問Q&A10選

Q1. 一目均衡表の「雲」の意味は何を表しているんですか?

A. 雲は先行スパン1と先行スパン2の間に形成される領域で、将来のサポート・レジスタンス帯として機能します。厚みがあるほど価格が抜けにくくなります。

Q2. 一目均衡表は初心者でも使えますか?

A. はい、基本の構成と見るべきポイントを絞れば初心者でも使えます。最初は「雲と価格の位置関係」から慣れるのがおすすめです。

Q3. 雲抜けはどのタイミングでエントリーすべきですか?

A. ローソク足が雲を抜け、かつ確定した後にエントリーを検討するのが基本です。確定前に飛びつくのは避けましょう。

Q4. 一目均衡表の設定値は変更できますか?

A. 可能ですが、まずはデフォルトの「9・26・52」で十分です。トレードスタイルに慣れてから微調整を考えるとよいでしょう。

Q5. 一目均衡表は短期トレードにも使えますか?

A. 短期足ではダマシが増えるため、1時間足以上のチャートでの使用が推奨されます。スキャルピングには不向きです。

Q6. 三役好転・三役逆転とは何ですか?

A. 雲抜け・転換線と基準線のクロス・遅行スパンの位置という3条件が同時に揃う状態です。トレンド転換の強力なサインとされています。

Q7. 一目均衡表と一緒に使うべき指標は?

A. RSI、MACD、ボリンジャーバンドとの組み合わせが効果的です。過熱感や勢いを補完的に確認できます。

Q8. 転換線と基準線は何が違いますか?

A. 転換線は短期の動き、基準線は中期の動きを表します。転換線が基準線を上抜けると買いサイン、下抜けると売りサインです。

Q9. 雲の色を変えても意味はありますか?

A. 意味はありませんが、視認性のために雲の上下を色分けするとトレンドの方向が直感的に把握しやすくなります。

Q10. 一目均衡表は本当に“最強”ですか?

A. 強力な指標ではありますが、過信は禁物です。必ず補助的なツールや経済ニュースと併用して、総合的に判断しましょう。

一目均衡表はFX初心者に必要?雲の意味と実践的な使い方を図解で解説!のまとめ

📌FPからのワンポイントアドバイス

一目均衡表の使い方を理解できた方は、FXの基礎から応用までを体系的に学べるこちらの完全ガイドをご覧ください。

【本記事の関連ハッシュタグ】