本記事は、「4資産均等」と「8資産均等」の違いやそれぞれのメリット・デメリットが気になっている方に、両者の特徴をわかりやすく比較・解説しています。

特に「なぜダメと言われるのか?」と疑問を持った方には必見の内容です。

投資信託を活用した資産運用を始めたい初心者から、ポートフォリオの見直しを考える中上級者まで、今後の選択に役立つ具体的な比較ポイントを網羅しています。

- 4資産均等と8資産均等の違いがわかる

- ダメな理由と注意点を理解できる

- 投資信託としての特徴を比較できる

- 資産運用の選び方が見えてくる

「4資産均等」がダメな理由

4資産均等型はリーマンショックに弱かった?

結論から言うと、4資産均等型は「守りが固いようで意外と脆い」側面があります。

特にリーマンショックのような大規模な下落相場では、リスク分散しているつもりでも実は守りきれなかった、という結果が明らかになっています。

というのも、4資産均等型は「国内株式・先進国株式・国内債券・先進国債券」の4つの資産クラスにそれぞれ25%ずつ配分されています。

一見すると分散されていてバランスが良さそうに見えますが、実際にはこの4つのうち3つが株や債券といった“伝統的資産”に偏っているため、市場全体が下落する場面では揃って下がってしまうことがあります。

特にリーマンショックのようなグローバルな金融危機のときは、株式だけでなく先進国債券まで売られました。

そのため、4資産均等であっても大きなドローダウン(評価額の下落)を避けられなかったのです。

リスクを分散しているつもりが、相関性の高い資産同士で構成されていることで実は“真の分散”にはなっていない——ここが4資産均等型の見落とされがちな落とし穴の一つです。

4資産均等の利回りが思ったより伸びない理由

次に、投資家が「思ってたより増えないな…」と感じやすいのが、4資産均等型の利回りの鈍さです。

特に長期投資を前提としたつみたてNISAなどで選ばれがちなこのタイプですが、実際のリターンは先進国株式インデックスなどと比較するとかなり見劣りする傾向があります。

その理由の一つが「国内債券25%」の存在です。国内債券はリスクが低い代わりに、リターンも非常に小さい資産です。

2020年代に入ってからも、日本の長期金利はほぼゼロに近い水準にあり、10年保有しても年0.1~0.5%程度の利回りしか期待できません。

このような超低利回り資産を25%も組み入れていることで、全体のリターンが圧迫されてしまいます。

特に、株式市場が大きく上昇している局面では、その恩恵を受けきれない構造になっています。

加えて、為替ヘッジをしていないファンドであれば、円高局面では先進国株や債券の円換算のリターンが目減りするため、さらに利回りが鈍る要因になります。

つまり、リスクを抑えたいという意図で4資産均等型を選んでも、結局のところ「ローリスク・ローリターン」にとどまりがちで、長期で見たときの資産形成のペースに物足りなさを感じるケースが多いのです。

日本債券の比率が高くパフォーマンスを下げている

4資産均等型の中でも特に“足を引っ張っている”とされているのが「国内債券」です。

構成比は25%とかなり大きく、その分リターン全体に与える影響も無視できません。

日本債券の問題点は、利回りが非常に低く、インフレに弱いという点にあります。

ここ10年以上、日本の金利はほぼゼロに張り付いており、国債を持っていてもほとんど増えないという状況が続いています。

しかも最近は物価が上がってきているので、実質的には「持っているだけで目減りする」状態になっているとも言えます。

たとえば、インフレ率が年2%で、日本国債の利回りが0.3%だとすると、実質的には1.7%のマイナスになっているようなものです。

このような資産を4分の1も組み込んでいるというのは、パフォーマンスを鈍化させる大きな要因です。

債券を組み入れること自体はリスクコントロールの意味で合理的ですが、問題は「どの債券をどれだけ持つか」。

リターンを伸ばしたい場合、日本債券に偏った構成は不利に働きやすいのです。

期待リターンよりリスクが目立つ構成になっている

資産運用の世界では「リターンはリスクに見合ったものであるべき」とよく言われます。

ところが、4資産均等型では“そこそこリスクは取っているのに、得られるリターンが少ない”という、いわば“コスパの悪さ”が目立つ場面があります。

一例として、同じ期間に先進国株式インデックスファンドが年率7〜10%のリターンを出しているとき、4資産均等型は年率3〜5%程度にとどまるケースもあります。

それなのに、価格のブレ(=リスク)はそれなりにあり、含み損を抱えるタイミングも意外と多いです。

しかも、先進国債券と日本債券という“守りの資産”に25%ずつ割いているにもかかわらず、下落相場では株式と一緒に債券も下がることがあります。

相関が高まってきている今の市場環境では、債券を持っていても十分なクッションにならないことが多いのです。

つまり、「リスクに見合ったリターンが得られていない」「安全資産のつもりが思ったほど安全じゃない」という2つのギャップが、4資産均等型を使ううえでの注意点になります。

為替リスクを取りすぎている点に注意

4資産均等型の投資信託には、先進国株式と先進国債券がそれぞれ25%ずつ組み込まれています。

つまり、全体の50%が「外国資産」で構成されているということです。

これが意味するのは、為替変動の影響を強く受けやすい、という点です。

特に為替ヘッジがされていないファンドの場合、円高になると外貨建て資産の価値は円換算で目減りしてしまいます。

たとえ先進国株がドルベースで順調に値上がりしていても、為替で損をすれば日本円での基準価額は伸び悩む可能性があるのです。

例えば、米国株式が年5%上昇したとしても、為替が同じ期間に5%円高になれば、円換算では±ゼロになることもあり得ます。

逆に円安のときは恩恵を受けやすくなりますが、それはあくまで“ボーナス”にすぎず、再現性があるわけではありません。

投資初心者の場合、為替の仕組みや為替リスクの程度をきちんと理解できていないまま購入してしまい、「なんで増えてないの?」という不満につながるケースもあります。

特にリスクを低めに抑えたい人にとっては、意外な落とし穴になりかねません。

手数料と信託報酬が地味に効いてくる

投資信託で資産運用をするうえで、つい見落とされがちなのが「コスト」です。

4資産均等型ファンドにも当然、運用管理費用(信託報酬)が発生しており、長期的にはこのコストがリターンにじわじわと効いてきます。

たとえば、人気の「ニッセイインデックスバランスファンド(4資産均等型)」では、信託報酬が年0.154%。

一見するとかなり低コストに見えますが、実際には4つの資産クラスそれぞれにファンドを割り当てる“ファンド・オブ・ファンズ”形式を採用しており、実質的な運用コストはやや上がる可能性もあります。

さらに、販売会社によっては購入時手数料がかかるケースもあり、証券口座を選ぶ際にはノーロード(手数料無料)かどうかの確認も欠かせません。

コストは数字として見ると小さいですが、10年、20年という長期スパンで見ると大きな差になります。

たとえば、年率5%の利回りで運用していても、信託報酬で毎年0.2%削られていたら、20年後のリターンは1割以上変わってくることもあります。

つまり、少しでも高いパフォーマンスを目指すなら、信託報酬を含めたコスト構造もきちんと確認し、効率よく運用できるかどうかを見極めることが重要になります。

純金積立などと比較して優位性が乏しい

4資産均等型は分散型の投資信託として安定感がある一方で、他の資産運用手段と比較した際に「本当にこれでいいのか?」と疑問を持たれることがあります。

特に近年は、純金積立や金ETFといった“オルタナティブ資産”への関心が高まっており、それらと比較しての優位性はあまり際立っていません。

まず、金(ゴールド)はインフレに強く、通貨の価値が下がる局面や市場の不安定な時期に「安全資産」として注目される傾向があります。

これに対して、4資産均等型は主に株式と債券に投資する構成であるため、インフレによる実質資産価値の目減りを防ぐ機能が弱いという欠点があります。

また、金には利息や配当はありませんが、過去20年ほどの長期で見ると価格上昇のトレンドは明確で、パフォーマンスで見れば4資産均等型を上回っている期間も少なくありません。

特に2020年以降の金価格の上昇は顕著であり、投資信託よりも安定したリターンを得られたという声も多くあります。

もちろん、金は価格変動が大きく、長期的なリターンが保証されているわけではありませんが、「守り」の資産という視点では、国内債券よりも役立つ場面があります。

そうした意味で、4資産均等型は“伝統的な分散”に偏っており、現代的なインフレリスクへの対応力がやや乏しいのです。

ニッセイ4資産均等掲示板で語られる不満の声とは?

実際に4資産均等型ファンドを購入している人たちの声を探ると、掲示板やSNS上にはさまざまな意見が投稿されています。

たとえば、Yahoo!ファイナンスの掲示板やTwitterでは、実際の運用者からの生の声が確認でき、そこにはある種の“共通した不満”が浮かび上がってきます。

代表的なのが「全然増えない」「つみたてしてるけど面白くない」「リスクの割に儲からない」といった意見です。

これは前述のように、債券比率の高さや為替リスクの存在、低い利回りが原因となっています。さらに、他のインデックスファンドと比較して、運用報告書や情報開示がわかりづらいという声もあります。

加えて、近年は「eMAXIS Slim 全世界株式」や「S&P500連動型」のようなシンプルで高成長なインデックス商品が人気を集めており、そうしたファンドと比較するとどうしても4資産均等は見劣りしてしまうという実感も強いようです。

もちろん、掲示板の情報はあくまで個人の感想ではありますが、「増えない」「構成が古い」「もっと良い選択肢がある」といった声が多く見られるのは、4資産均等型の現在地を映すリアルな評価とも言えます。

もし運用しながら迷いを感じているなら、そうした声にも一度耳を傾けてみる価値はあるでしょう。

「8資産均等」がダメな理由

資産分散しすぎて逆にリターンが薄まる

8資産均等型は、一見すると非常にバランスが取れた“究極の分散投資”のように思えるかもしれません。

実際に構成されているのは、国内株式・先進国株式・新興国株式・国内債券・先進国債券・新興国債券・国内REIT・海外REITの8つ。

これらを12.5%ずつ等しく配分することで、幅広いリスクに備えた設計となっています。

ですが、その分散が「やりすぎ」になっているという声も少なくありません。

というのも、それぞれの資産クラスの性質や相関をよく見ると、すべてが完全に独立して値動きするわけではなく、実際には似たような動きをする資産が多く含まれているからです。

たとえば、新興国株式と新興国債券は、同じく新興国市場の動向に左右されるので、両方を保有しても完全な分散にはなりません。

また、REITは株式と同じように景気の影響を受けやすいため、株式の補完的な資産とは言い難い面もあります。

その結果として、全体のリスクはそこまで下がらず、一方で成長性の高い資産(特に先進国株など)の割合が小さくなるため、リターンが思ったより伸びないという現象が起こります。

つまり、広く分散しているように見えて、実質的には「平均化しすぎてどっちつかず」になってしまっているのです。

新興国株やREITがリスクを押し上げる

8資産均等型で意外に見落とされやすいのが、「新興国資産」や「REIT(不動産投資信託)」のリスクです。

これらはボラティリティ(値動きの激しさ)が大きく、リターンの振れ幅も非常に大きいため、投資初心者が想像するよりもリスクが高い傾向があります。

まず新興国株式や債券は、成長期待がある一方で、政治的な不安定さや通貨危機のようなリスクを常に抱えています。

アルゼンチンやトルコなど、過去に通貨暴落やデフォルトを経験している国の債券を含むこともあり、安定運用を重視したい人には向かない局面もあります。

次にREITですが、これは景気動向や金利に敏感に反応する資産です。

特に利上げ局面では価格が下落しやすく、2022年~2023年のように金利が急上昇した年には、国内外のREITが大きく値下がりする場面がありました。

8資産均等型はこれらの資産にそれぞれ12.5%ずつ割り当てているため、「比較的リスクの高い資産が一定比率で含まれている」ことを理解しておく必要があります。

見た目のバランスの良さとは裏腹に、リスク耐性の低い投資家にとっては不安定な値動きにストレスを感じる可能性があるのです。

金やコモディティの比率が意外と高い

「8資産均等」と聞くと、株式・債券・REITといった“王道”の資産にバランスよく投資している印象を受けるかもしれませんが、実際にはコモディティ(商品)や金(ゴールド)といった変動の大きな資産が含まれている場合もあります。

例えば、eMAXISシリーズの一部のバランスファンドでは、金やコモディティへのエクスポージャーが間接的に含まれているケースがあり、これがリターンやリスクに思わぬ影響を与えることがあります。

特にコモディティは、株式や債券と比較して値動きが非常に荒く、短期間で大きく上下することが多いのが特徴です。

金は「安全資産」とも呼ばれますが、リーマンショックの直後やコロナショックのような金融危機では最初に売られる対象になることもあり、必ずしも守りの役割を果たすとは限りません。

加えて、配当や利息が得られない資産であるため、インカムゲイン(収益)が発生しない点もデメリットです。

こうした資産にまで等しく投資してしまうことで、結果的に「守りに強くない」「リターンも低い」という中途半端なポートフォリオになってしまう可能性があります。

特に初心者にとっては、金やコモディティの役割や特徴を理解しきれないまま保有してしまい、パフォーマンスに納得できなくなるリスクもあります。

各資産の相関が高く下落時に守られない

8資産均等型は“とにかく分散”という考え方を極めたような構成になっていますが、残念ながら「いざというときに守ってくれるとは限らない」という落とし穴があります。

これは、各資産クラスの“相関性の高さ”が原因です。

通常、異なる値動きをする資産同士を組み合わせることでリスクを抑えるのが分散投資の基本です。

ですが、8資産均等型に含まれている新興国株式・先進国株式・REITは、いずれも「景気敏感資産」であり、世界的なリスクオフ(市場が一斉に安全資産に逃避する局面)ではほぼ同じ方向に動くことが多いです。

加えて、金利やインフレの影響を受けやすい先進国債券やREITも、同じタイミングで売られやすくなるため、「思ったより守られない」状況になりやすいのです。

これはコロナショックやウクライナ危機の際にも見られた現象で、株式・債券・REITがそろって下落したことで、分散していたはずのポートフォリオ全体が一気に下がる結果となりました。

理論上は“分散すれば安全”という認識が広まりがちですが、実際には資産同士の相関が高まる局面では効果が薄れることがあります。

特に8資産均等型のように幅広い資産に均等投資していると、こうした“連動下落”の影響を強く受けるリスクがあることは理解しておきたいポイントです。

eMAXIS Slimバランスとの違いがわかりにくい

8資産均等型といえば、「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」が有名で、つみたてNISAやiDeCoで選ばれることも多いファンドです。

ただし、同じeMAXISシリーズには複数のバランスファンドが存在しており、特に初心者にとってはその違いが非常に分かりにくいという問題があります。

例えば、「eMAXIS バランス(8資産均等型)」と「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」は名前がよく似ていて、構成資産も同じように見えます。

ですが、実際には信託報酬(管理コスト)に差があり、Slimシリーズのほうが低コストであることが多いです。

また、Slimシリーズは“業界最低水準の運用コストを目指す”というポリシーのもとで運用されており、信託報酬の引き下げが定期的に行われています。

一方、通常のeMAXISバランス型はそこまでのコスト競争力はなく、長期的にはリターンの差が出やすくなります。

それにもかかわらず、証券会社によっては複数のeMAXISファンドが並列に表示されており、どれを選んだら良いかが非常にわかりづらくなっています。

中には、同じ「8資産均等型」という名前だけで中身を確認せずに購入し、後から「もっと手数料が安い商品があった」と後悔するケースもあるほどです。

商品名だけで判断せず、中身(信託報酬・組入資産・投資方針など)をしっかり比較して選ぶ必要がありますが、そこにハードルを感じてしまう点が「わかりにくい=選びづらい」原因となっています。

安定運用を求める初心者には複雑すぎる

8資産均等型は“多くの資産に少しずつ分散投資できる”というメリットがある一方で、初めて投資信託を始める初心者にとっては「複雑すぎてよくわからない」という感想を持たれることも珍しくありません。

構成資産には、国内外の株式、債券、新興国資産、不動産(REIT)などが含まれており、それぞれがどのように値動きするか、どんなリスクを持っているのかをすべて理解するのは容易ではありません。

たとえば、「新興国債券って何?」「REITって不動産だけど株とどう違うの?」「為替の影響ってどのくらいあるの?」といった疑問が次々に湧いてきます。

それぞれの資産についてある程度の理解がないと、ファンドの値動きの理由がわからず、不安や不信感を持ってしまうことがあります。

しかも、運用報告書や目論見書を読んでも専門用語が多く、具体的なイメージを持ちにくいことが多いです。

結果として、「なんとなく分散されてるっぽいけど、実際にはよく分かっていないまま積立している」という状態に陥りやすくなります。

本来、バランスファンドは“おまかせ運用”として初心者に優しいはずですが、8資産均等型はその中でも構成が複雑で、知識の少ない投資家にはハードルが高くなりがちです。

簡単に見えて実は難しい、というギャップがこのファンドの最大の弱点とも言えるかもしれません。

「4資産均等」と「8資産均等」を徹底比較

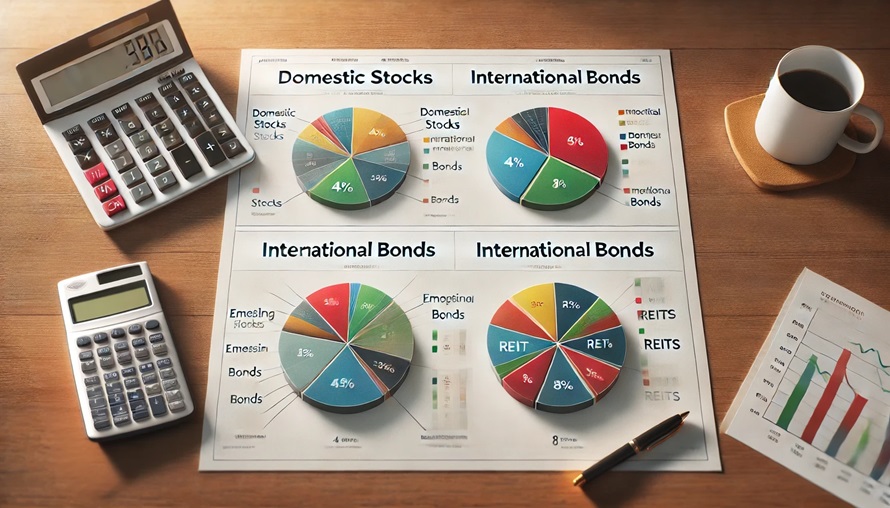

4資産と8資産の構成の違いを整理

まず最初に、4資産均等型と8資産均等型の最大の違いは「投資対象の広さ」と「分散の方向性」にあります。

それぞれの構成を整理すると、以下のようになります。

【4資産均等型の構成】

-

国内株式:25%

-

先進国株式:25%

-

国内債券:25%

-

先進国債券:25%

【8資産均等型の構成】

-

国内株式:12.5%

-

先進国株式:12.5%

-

新興国株式:12.5%

-

国内債券:12.5%

-

先進国債券:12.5%

-

新興国債券:12.5%

-

国内REIT:12.5%

-

海外REIT:12.5%

こうして並べてみると、4資産均等型は「株と債券を日本と先進国に分けてバランスを取っている」設計なのに対して、8資産均等型はより多様なアセットクラス(新興国・REIT)まで含め、横に広げて分散しているのが特徴です。

ただし、8資産型はどの資産にも12.5%ずつしか配分していないため、リターンが高い資産の影響力が相対的に小さくなってしまうという側面もあります。

一方で、4資産型は構成がシンプルなので、初心者にも理解しやすく、運用の透明性という意味では優れています。

構成の違いを図にして比較すると、どちらが“より分散されているか”は一目瞭然ですが、分散の“質”については中身を見て判断する必要があります。

どちらが初心者にとって運用しやすいか?

初心者にとっての「運用しやすさ」を考えると、構成のわかりやすさ、値動きの安定性、管理の手間といった視点が重要になってきます。

そうした観点から見ると、4資産均等型の方が扱いやすいと感じる人が多いかもしれません。

まず4資産型は、構成がシンプルなので何に投資しているかが直感的にわかります。

株式と債券をそれぞれ国内と海外に分けて均等に投資しているため、リスクとリターンのバランスを理解しやすく、初心者でも安心感があります。

一方、8資産型は投資対象が多すぎて、何がどう動いているのか把握しづらいという意見もあります。

構成資産の相関やリスク特性を理解するにはそれなりの知識が必要になり、「おまかせバランス型」のはずなのに運用を難しく感じてしまうこともあります。

また、4資産型のほうが過去のデータが多く蓄積されており、実績のあるファンドも多いため、将来の見通しを立てやすいという点でも初心者向きと言えるでしょう。

8資産型はその分散性の高さが魅力ではありますが、分散しすぎて個々の資産の動きが見えにくくなることで、結果的に「投資している実感がわきづらい」という声もあります。

結論として、初心者が「まず最初に選ぶ1本」として運用を始めるなら、わかりやすさと実績のある4資産均等型のほうが向いているケースが多いでしょう。

手数料・信託報酬を比較してわかったこと

資産運用において、意外と見落とされがちなのが「コスト」です。

信託報酬や売買手数料などは、見た目ではわかりにくいですが、長期的に見ればリターンに大きな差を生む重要な要素です。

まず、eMAXIS Slimシリーズで比較すると、以下のような違いがあります(2024年3月時点の参考数値):

-

eMAXIS Slim バランス(4資産均等型):年率 0.154%

-

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型):年率 0.154%

一見、どちらも同じ信託報酬に見えますが、運用の中で実際にかかる実質コスト(隠れコスト含む)は若干異なる可能性があります。

8資産型の方が、取引頻度や管理対象が多いため、若干コストがかさみやすいと指摘されることがあります。

また、ニッセイやたわらシリーズなど他のバランスファンドと比較しても、4資産均等型はシンプルな構成ゆえに、隠れコストが低く収まりやすいという傾向があります。

大切なのは「たった0.1%の差でも、20年運用すれば複利の効果で大きな差になる」ということ。

たとえば100万円を年5%で運用する場合、信託報酬が0.1%違うだけで、20年後には数万円〜10万円単位の差が出る可能性があります。

したがって、コスト重視で選ぶなら、構成がシンプルで実質コストが低く抑えられる4資産均等型に分があると言えるでしょう。

分散投資は本当に8資産の方が優れているのか?

「8資産均等型=分散が優れている」というのはよくあるイメージですが、本当に“分散効果”として優れているのかは冷静に考える必要があります。

確かに、8資産型は新興国株式・債券やREITといった多様な資産に投資しており、表面的には「これだけあれば安心」と感じる構成になっています。

ですが、実際の市場ではそれぞれの資産が似たようなタイミングで上下することも多く、期待通りの“逆相関”が得られないことも少なくありません。

たとえば、2020年のコロナショックでは、株式・債券・REITの多くが同時に下落しました。

このとき、8資産均等型は想定よりも大きなドローダウン(下落)を記録しており、「分散していたのに思ったより下がった」と感じた投資家も多かったようです。

一方、4資産均等型は構成が限定されているぶん、値動きの予測がしやすく、各資産の関係性も把握しやすいため、コントロールがしやすいというメリットがあります。

「分散の数は多い=優れている」という単純な評価ではなく、「本当に相関性が低い資産同士かどうか」「リスクヘッジとして機能しているかどうか」が重要です。

つまり、“見た目の分散”ではなく“実質の分散”が大切。そういう意味では、8資産均等型が必ずしも優れているとは言い切れず、自分の投資目的に合った分散ができているかを見極めることが重要になります。

利回りの実績比較から見える意外な結果

どちらを選ぶべきかを考えるうえで、最も気になるのが「どっちがより儲かったのか?」という利回り(リターン)の実績比較です。

理論ではなく、実際の数字で比較することはとても重要です。

例えば、eMAXIS Slimシリーズの「4資産均等型」と「8資産均等型」について、過去5年間(2019〜2023年)の年率リターンをざっくり比べると以下のようになります(※2024年初頭時点のデータを参考に簡略化):

-

4資産均等型:約+4.5〜5.0%

-

8資産均等型:約+4.0〜4.5%

これを見ると、意外にも「資産が多い=リターンが高い」とは限らないことが分かります。

要因の一つは、新興国株やREITなど、値動きが激しい資産が8資産型に組み込まれていることで、上下のブレが大きくなり、結果的にトータルリターンが平均化されてしまうためです。

一方、4資産均等型は構成がシンプルなぶん、安定性はあるものの、米国株などの成長を牽引した資産の比率が25%に抑えられているため、突出した成績にはなりにくいです。

とはいえ、「どちらがより高い利回りか?」という視点だけでなく、「そのリターンがどれくらいのリスクで得られたか?」もセットで考える必要があります。

あくまで“リターンとリスクのバランス”が重要であり、単年の成績だけで優劣を決めるのはおすすめできません。

下落相場で強かったのはどちらか?

どんなファンドでも、上昇相場ではある程度の成果が出ます。問題は「相場が崩れたときにどう耐えられるか」です。

実は、この“下落耐性”の面でも、4資産均等と8資産均等では違いが見られます。

たとえば2020年3月のコロナショックでは、世界的に株式市場が急落しました。その際の最大下落幅(ドローダウン)を比べると、

-

8資産均等型:約▲20%前後

-

4資産均等型:約▲15%前後

となっており、明確に8資産均等型の方が大きく下落していたことがわかります。

これは、REITや新興国株式が大きく売られたことに加え、8資産型の中には為替リスクが高い資産も多く、円高の影響も受けやすかったためです。

一方で、4資産均等型は国内債券が大きく値崩れしにくいため、多少のクッション効果があり、結果としてダメージをやや和らげる構造になっていました。

このように「分散の数が多いからといって、必ずしもリスクが下がるわけではない」ことが、実際の下落相場で証明されたと言えるでしょう。

もちろん、将来の相場でも同じような結果になるとは限りませんが、過去のデータを見る限り、守りの堅さという意味では4資産均等型の方に分があるケースが多いです。

積立投資で長期的に有利なのはどちらか

長期の資産形成においては、一括投資ではなく「積立投資」が基本です。

つみたてNISAなどの制度を活用して毎月コツコツと資産を増やしていくスタイルが主流になっていますが、その中で4資産均等型と8資産均等型、どちらが有利かを考えると、意外と見過ごされがちな差が見えてきます。

まず、積立投資において重要なのは「価格が大きく上下しても、長期的に右肩上がりであれば効果が高い」という点です。

つまり、多少の値動き(ボラティリティ)があったほうが“安く買って高く売る”というドルコスト平均法のメリットが活きやすくなります。

この点で見ると、値動きが比較的穏やかな4資産均等型は、安定性を重視した運用には向いていますが、価格の波が小さいぶん、積立効果が出にくいという見方もできます。

一方で、8資産均等型は新興国やREITなど値動きの大きい資産を含むため、積立によって“安い時に多く買う”効果が発揮されやすくなります。

リスクが高い資産が含まれるぶん、短期的には不安定ですが、長期では“揺れ幅”を味方につけることが可能です。

結論として、積立投資で重視すべきなのは、「安心して継続できるか」と「長期で見て成長が期待できるか」の2点。

安全第一なら4資産型、積極的にリターンを狙いたいなら8資産型という使い分けが理想的です。

自分に合った資産運用スタイルで選ぶべき理由

最終的に、「4資産均等型と8資産均等型、どちらが正解か?」という問いに対して、絶対的な答えはありません。

なぜなら、それぞれのファンドには明確な特徴と目的があり、投資する人のリスク許容度や資産運用のゴールによって“合う・合わない”が分かれるからです。

たとえば、「リスクはなるべく抑えたい」「値動きが少ないものが安心できる」という方には、国内債券がしっかり含まれていて構成もシンプルな4資産均等型が合っています。

特に投資を始めたばかりの初心者や、退職後の安定運用を目指すシニア層にも向いていると言えるでしょう。

一方で、「より多くの資産に投資して成長性を狙いたい」「分散効果をフルに活かしたい」という方には、8資産均等型の方が適しています。

新興国やREITといったダイナミックな動きをする資産を取り入れることで、中長期的な収益拡大を目指せるのが魅力です。

つまり、「自分はどんなリスクを取れて、どんな期間で、どんな成果を目指すのか?」を明確にして、その目的に合ったファンドを選ぶのが大切です。

見た目のバランスだけに惑わされず、自分の運用スタイルにしっかり合った選択をすることで、長く続けられる資産運用に繋がります。

よくある質問Q&A10選

Q1. 4資産均等型の投資信託はどんな資産運用を目的に設計されているのですか?

A. 国内外の株式と債券をバランス良く配分し、安定した資産運用を目指す投資信託です。

Q2. 8資産均等型のほうが分散効果が高いと聞きますが、本当にそうなのでしょうか?

A. 資産の種類は多いものの、相関性が高い資産も含まれており、必ずしも分散効果が高いとは限りません。

Q3. 投資初心者が4資産均等型と8資産均等型で迷ったら、どちらを選ぶべきですか?

A. 投資信託の仕組みにまだ不慣れな初心者には、構成がシンプルで管理しやすい4資産均等型が向いています。

Q4. 8資産均等型がダメだと言われる理由は何ですか?

A. 新興国資産やREITが含まれ、リスクが高いわりにリターンが安定しづらいという点がよく挙げられます。

Q5. 4資産均等型のデメリットやダメな理由にはどんな点がありますか?

A. 国内債券の比率が高く、インフレ時には実質リターンがマイナスになりやすい点などが挙げられます。

Q6. 両者を比較したとき、信託報酬や手数料に大きな差はあるのでしょうか?

A. 信託報酬はほぼ同じですが、構成が複雑な8資産均等型のほうが隠れコストがやや高くなる傾向があります。

Q7. 長期の資産運用において、4資産均等型と8資産均等型ではどちらが有利ですか?

A. 安定運用を重視するなら4資産均等型、積立効果やリスク許容度があるなら8資産均等型が選ばれやすいです。

Q8. 4資産均等型と8資産均等型の実績を比較すると、どちらが高リターンですか?

A. 市場環境によりますが、近年は4資産均等型のほうが安定したリターンを出している期間が多いです。

Q9. そもそも投資信託で分散投資することの意味は何ですか?

A. 資産運用のリスクを下げるために、異なる値動きをする複数の資産を組み合わせることが重要です。

Q10. 自分に合ったバランス型投資信託を選ぶには何を重視すればよいですか?

A. リスク許容度、投資期間、運用目標を踏まえて、4資産均等や8資産均等など複数の商品を比較検討することが大切です。

「4資産均等」と「8資産均等」がダメな理由とは?両者を徹底比較!のまとめ

最後にこの記事のポイントをまとめました。

【あわせて読みたい関連記事】

【本記事の関連ハッシュタグ】