「トレンドだと思ったら実はレンジだった」「インジケーターを信じたのに裏切られた」そんな経験をしたことがあるなら、まずは“相場を見極める力”を鍛えるべきです。

この記事では、レンジとトレンドを見分けるインジケーターを正しく使いこなし、初心者の方でも迷わず判断できるようになるための手順と考え方を詳しく解説しました。勢いに任せたエントリーで後悔しないために、今こそ判断軸を整えておきましょう。

- レンジとトレンドを見分けるインジケーターを比較

- 判断に使える具体的な基準を紹介

- 迷いやすい場面をフローチャートで解決

- 手法別に最適なインジケーターがわかる

レンジとトレンドの違いを見分ける判断のポイント

レンジ相場とは?特徴と注意点を整理

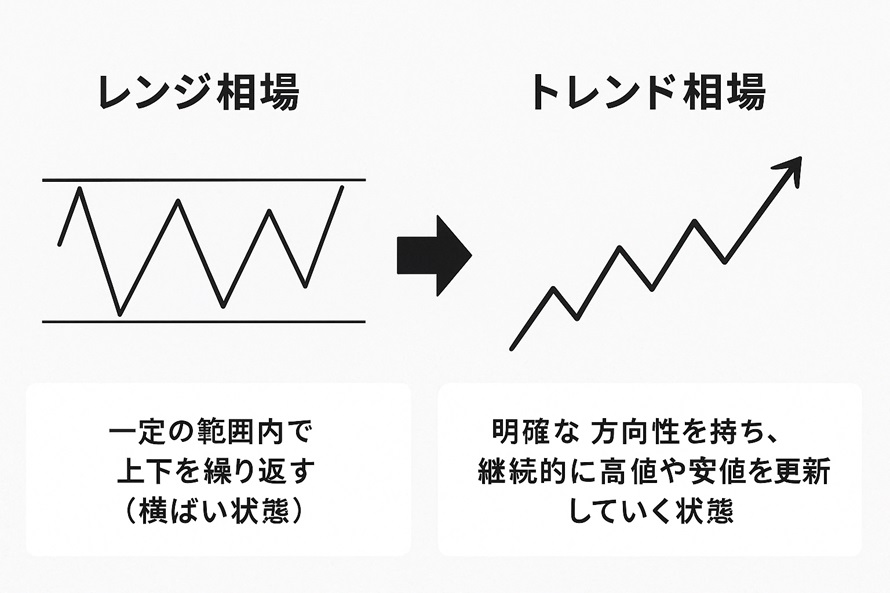

レンジ相場とは、一定の価格帯の中で上下を繰り返す横ばいの動きが続く相場のことです。

価格が明確な方向に進まず、サポート(下限)とレジスタンス(上限)の間を行き来するのが特徴です。

✅ レンジ相場の主な特徴

-

上下の値幅(ボラティリティ)が比較的狭い

-

高値と安値の水準が意識されやすい

-

トレンド系インジケーターのシグナルがダマシになりやすい

-

長く続くと「急なブレイクアウト」が発生する可能性がある

📌 チャート上では以下のようなサインが見られます。

-

移動平均線が横ばい

-

ローソク足がバンドの中で横ばい推移(例:ボリンジャーバンド収縮)

-

高値・安値がほぼ同水準で止まる場面が続く

⚠️ レンジ相場の注意点

トレンド相場とは?見逃せない判断基準

トレンド相場とは、価格が一方向に継続的に動いている相場を指します。

上昇トレンドであれば「高値・安値ともに切り上げ」、下降トレンドなら「高値・安値ともに切り下げ」が基本の判断基準です。

✅ トレンド相場の見極めポイント

-

移動平均線の傾きが明確(上向き or 下向き)

-

高値・安値の更新が継続している

-

トレンド系インジケーター(ADX・MACDなど)の数値が強く出る

-

ボリンジャーバンドが拡大(エクスパンション)傾向にある

⚠️ トレンド相場での注意点

明確なトレンド相場を捉えられれば、トレードの勝率と利益幅が一気に改善します。そのためにも、「どこからどこまでがトレンドか?」を明確に見極める習慣が欠かせません。

なぜ相場の見極めが重要なのか?トレード戦略との関係

相場がレンジかトレンドかを見極めることは、トレード戦略の選択と成功率に直結する最重要要素の一つです。

✅ 相場を見誤ると、戦略が逆効果になる例

| 相場 | 間違った戦略 | 失敗の理由 |

|---|---|---|

| レンジ相場 | トレンドフォロー(順張り) | ブレイクしないので損切り連発に |

| トレンド相場 | 逆張り(高値売り/安値買い) | トレンドに逆らって大損失になりやすい |

相場の性質を理解せずに「同じインジケーター・同じ戦略」でエントリーし続けても、相場状況に合っていなければ勝率は下がり、損失が積み重なります。

💡 ポイント:

✅ 戦略より先に「相場の判断」が最優先

✅ 「今がレンジなのか、トレンドなのか」を判断する力が土台となる

✅ その判断に使えるのが、インジケーターやチャートパターン

この基本が身についていれば、どんな手法・システムを用いても対応力が上がります。

つまり「判断力」こそが、トレードの土台なのです。

判断が難しい相場の特徴とよくある誤解

相場の「レンジ」と「トレンド」を明確に区別することは簡単なようでいて、実際のチャート上では判断が難しい場面も多々あります。

✅ 判断が難しくなる典型パターン

-

一見トレンドだが、ボラティリティが小さく方向感に乏しい

-

短期足ではトレンド、中期ではレンジと時間軸で相反する動き

-

移動平均線が緩やかに傾いており、トレンド初動かレンジ継続か判別しづらい

-

指標(RSIやADX)が中間値に停滞していて明確なシグナルが出ない

⚠️ よくある誤解

| 誤解 | 実際の注意点 |

|---|---|

| 「高値更新したから上昇トレンドだ」 | 直前のレンジをブレイクしただけの場合も |

| 「ADXが上がってる=強いトレンド」 | 上下どちらの方向かを確認しないと危険 |

| 「移動平均線がクロスしたら即エントリー」 | クロスの“角度”や“環境”も見ないとダマシになる |

迷ったらコレ!レンジ・トレンド判断フローチャート

判断に迷ったときに役立つのが、YES/NOでたどる判断フローチャートです。

以下のような流れで相場状況を整理すれば、初心者でも大きな判断ミスを防ぐことができます。

✅ レンジ・トレンド判断フローチャート

┗ NO → レンジの可能性大

┗ YES →

【STEP 2】高値・安値は更新されているか?

┗ NO → レンジの可能性あり

┗ YES →

【STEP 3】ADXが25以上か?

┗ YES → トレンドの可能性大

┗ NO → 方向性はあるが弱い相場(見送り推奨)

判断に役立つ!具体的な確認手順と考え方

「レンジかトレンドか?」を正確に見分けるには、ルール化された手順でチェックすることが非常に効果的です。

感覚や思い込みではなく、客観的な基準に沿った判断を心がけましょう。

✅ 判断の基本ステップ

| ステップ | 内容 | チェックポイント |

|---|---|---|

| ① 傾きの確認 | 移動平均線やトレンドラインの方向を確認 | MAが横ばい=レンジ/傾きあり=トレンド候補 |

| ② 値動きの構造 | 高値・安値の更新パターンを確認 | 切り上げ/切り下げ継続=トレンド |

| ③ インジケーター補助 | ADX、RSI、ATRなどで相場の強さを補足 | ADX25超=強トレンド/RSI中間=レンジ気味 |

📌 「価格構造」→「移動平均線」→「補助指標」という順番で確認すると、ブレが少なくなります。

💡 補足アドバイス

-

どのインジケーターを使うかは人それぞれですが、判断の流れを固定しておくことでブレない判断が可能になります。

-

チャートを見るたびに迷うのではなく、「いつも同じ確認順」で習慣化することが重要です。

複数の時間足で判断するマルチタイム分析の重要性

相場の判断を1つの時間足だけで行うのは危険です。

たとえば、5分足ではレンジでも、1時間足では上昇トレンド中という状況はよくあります。

✅ マルチタイムフレーム(MTF)分析とは?

異なる時間足を組み合わせて相場を多角的に判断する手法です。

「上位足で環境認識」「下位足でエントリー判断」という流れが基本です。

| 役割 | 使う時間足 | チェック内容 |

|---|---|---|

| 環境認識 | 4時間足・1時間足 | レンジかトレンドかの判断/方向性の確認 |

| エントリー判断 | 15分足・5分足 | 押し目/戻り/ブレイクなどの精査 |

💡 実践イメージ

-

4時間足:上昇トレンド

-

1時間足:押し目形成中

-

15分足:下落レンジ中 → MA上抜け+ADX上昇でトレンド転換確認 → ロングエントリー

複数時間足を意識することで、逆張りリスクの回避とトレンド継続の精度向上が期待できます。

初心者の方こそ「上位足を見てから判断する」習慣を身につけましょう。

見極めに役立つ5つの代表的なインジケーターを比較

レンジとトレンドを見分けるために活用されるインジケーターは多数ありますが、ここでは特に判断に有効とされる代表的な5つをピックアップし、比較表にまとめます。

✅ 主な5つのインジケーター比較表

| インジケーター | 判断基準 | レンジ検出 | トレンド検出 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 移動平均線(MA) | 傾き/クロス | △ | ◎ | 最も基本的で汎用性が高い |

| ADX | 数値が25以上 → トレンド | ◯ | ◎ | トレンド強度の判定に最適 |

| ボリンジャーバンド | バンド幅の収縮/拡大 | ◎ | ◯ | 視覚的に判断しやすい |

| RSI | 50ラインの上下・過熱圏推移 | ◎ | △ | 逆張り判断にも有効 |

| ATR | 値動き幅(縮小→レンジ、拡大→トレンド) | ◎ | △ | ボラティリティの把握向け |

📌 このように、それぞれ得意とする判断領域が異なるため、単体ではなく組み合わせて使うのが効果的です。

おすすめインジケーターの使い方と組み合わせ例

移動平均線(MA)で傾きとクロスを判断

移動平均線(Moving Average)は、相場がトレンドかレンジかを判断する最も基本的なインジケーターです。

ローソク足との位置関係や傾きを見ることで、方向性の把握がしやすくなります。

✅ 主な判断ポイント

-

MAが横ばい → レンジの可能性

-

MAが上昇/下降 → トレンド発生の兆し

-

短期線と長期線のクロス(GC/DC) → トレンド転換のサイン

→ ゴールデンクロス:上昇トレンドの入り口

→ デッドクロス:下降トレンドの入り口

ADXでトレンドの強さを数値で捉える方法

ADX(Average Directional Index)は、相場にトレンドがあるかどうかを数値で判断できる指標です。

トレンドの“強さ”を見るため、方向性(上昇・下降)そのものは示しませんが、順張りの可否判断に役立ちます。

✅ ADXの見方と基本設定

-

20未満:トレンドが弱く、レンジ相場の可能性大

-

25以上:明確なトレンドが発生中

-

40以上:非常に強いトレンド(終盤での失速注意)

設定期間は「14」が一般的です。

💡 よく使われる組み合わせ

→ トレンドの方向と強さを同時に判断

→ +DIが上でADX上昇 → 上昇トレンド強化

→ -DIが上でADX上昇 → 下降トレンド強化

⚠️ 注意点

ボリンジャーバンドでレンジ収束・トレンド拡散を見極める

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差(σ)をもとに上下にバンドを描くインジケーターで、バンド幅の変化を見ることで相場の勢いを視覚的に判断できるのが最大の特長です。

✅ 判断ポイント

-

バンドが収縮 → レンジ相場の可能性(エネルギーをためている)

-

バンドが拡大 → トレンド相場の発生や加速(ブレイクアウトの兆候)

💡 実践例:

-

バンド幅が極端に狭くなった状態 → スクイーズ(圧縮)

→ この状態から上抜け or 下抜けで一気にトレンド発生 -

トレンド中にローソク足がバンドの外側に張り付く → バンドウォーク

⚠️ 注意点:

視覚的にレンジ/トレンドの境目が把握しやすいため、初心者にも人気の高いインジケーターです。

RSIで過熱・反転とレンジの兆候を掴む

RSI(Relative Strength Index)は、買われすぎ・売られすぎの状態を数値化するオシレーター系指標です。

トレンド転換の兆しや、レンジ継続のシグナルを見極める際に役立ちます。

✅ RSIの数値と相場の目安

| RSI値 | 状態 | 判断目安 |

|---|---|---|

| 70以上 | 買われすぎ | 上昇トレンドの終盤、反転注意 |

| 30以下 | 売られすぎ | 下降トレンドの終盤、反転注意 |

| 50付近 | 中立ゾーン | 明確な方向性なし(レンジ) |

💡 活用ポイント

-

RSIが70や30付近から反転 → 逆張りのタイミング

-

RSIが50ラインを境に上下に分かれる → トレンド転換のサイン

-

RSIが50をはさんで狭い範囲で上下 → レンジ相場

ATRで相場の静けさ・荒れ具合を判断する使い方

ATR(Average True Range)は、一定期間内の値動き幅(ボラティリティ)を平均した指標であり「相場が活発か、静かか」を数値で判断するのに適しています。

✅ 判断基準の例(ATR14)

| ATR値の変化 | 状態 | 判断目安 |

|---|---|---|

| 数値が低下 | 値動きが収束中 | レンジ相場の可能性が高まる |

| 数値が上昇 | 値動きが拡大傾向 | トレンド相場への移行が視野に入る |

💡 活用ポイント

-

レンジからトレンドへ移行する“前兆”としてATRの上昇を見る

-

通貨ペアや時間帯によるボラティリティの違いも数値で比較できる

ATRを使えば、「この相場はそもそも動くのか?」という視点からエントリー判断ができるようになります。

インジケーター同士の相性と組み合わせ戦略

どのインジケーターにも得意・不得意な相場環境があります。

1つの指標に頼りすぎると判断を誤ることがあるため、補完し合える組み合わせで使うことが効果的です。

✅ 組み合わせ例

| 組み合わせ | 狙い | 使用例 |

|---|---|---|

| MA × ADX | トレンドの方向性+強さ確認 | MAで傾き、ADXで勢いを判断 |

| ボリンジャーバンド × RSI | レンジブレイク or 逆張り判断 | バンド拡大+RSI過熱で反発を狙う |

| MA × ATR | 動き出しタイミングの判別 | MAで方向、ATRでブレイク期待値を見る |

💡 組み合わせ戦略の考え方

-

トレンド判定系(MA・ADX)+ 相場環境補助(ATR・RSI) の組み合わせが基本

-

複数のインジが同じ方向性を示しているときが最も信頼性が高い

⚠️ 組み合わせの注意点

インジケーターの役割を理解し、補い合う関係性で使うことで、相場判断の精度は大きく向上します。

インジケーターを使いすぎないためのシンプル判断法

インジケーターを多用しすぎると、チャートが見づらくなり、判断もブレやすくなります。

トレードの精度を高めるには、必要最低限のシンプルな構成で相場を見ることが重要です。

✅ シンプルな判断法の例

| 目的 | 使用インジケーター | 理由 |

|---|---|---|

| トレンド方向確認 | 移動平均線(2本) | クロスと傾きで方向性を把握 |

| 勢いの有無確認 | ADX or ATR | トレンドの強弱を数値で補足 |

| 反転の兆し確認 | RSI or ローソク足 | 過熱状態やプライスアクションで対応 |

💡 シンプル化のコツ

-

「トレンド判断+補助1種」で十分な判断が可能

-

裁量判断とのバランスを取り、インジは“補助ツール”と位置づける

→ 相場に完璧なシグナルは存在しません。

→ 情報を減らすことで、迷いも減ります。

結論として、判断は「見やすさとスピード」が命です。インジケーターを“選び抜いて使う”意識が、勝てる判断力を磨く第一歩です。

トレード手法別に適した判断インジケーター例

トレードスタイルによって、必要な判断軸や時間足が異なるため、インジケーターの選び方も変わってきます。

ここでは、代表的な手法別におすすめの「見分け用インジケーター」を整理します。

✅ トレード手法とインジケーター例

| 手法 | 相場判断の主軸 | おすすめインジケーター | 理由 |

|---|---|---|---|

| スキャルピング | 即時の変動把握 | RSI・ボリンジャーバンド | 短期の反転や過熱感を即時に察知 |

| デイトレード | 当日の方向性確認 | 移動平均線・ADX・ATR | トレンド有無+強さ+ボラを数値化 |

| スイングトレード | 中期的な環境認識 | MA(長期)・ADX・RSI | トレンド継続性と押し目判断に強い |

| 順張り型 | トレンド判断 | MA・ADX・MACD | 強い相場に乗る判断がしやすい |

| 逆張り型 | 過熱状態検知 | RSI・ボリンジャーバンド | 売られすぎ・買われすぎを狙う逆張り判断に適応 |

よくある質問Q&A10選

Q1:レンジとトレンドはどうやって見分ければよいですか?

A:移動平均線の傾き・高値安値の推移・ADXの数値などを組み合わせて確認します。

Q2:トレンドと判断したのに、すぐ逆行して損しました。なぜ?

A:トレンド終盤やブレイク直後は「ダマシ」が多いため、複数の指標で裏付けることが大切です。

Q3:レンジかトレンドかよくわからない相場のときは?

A:無理にエントリーせず、様子を見るか、複数時間足を使って判断材料を増やしましょう。

Q4:初心者が最初に使うべきインジケーターは?

A:移動平均線(MA)がおすすめです。シンプルで視覚的にわかりやすく、環境判断にも向いています。

Q5:ボリンジャーバンドのバンドウォークって何?

A:ローソク足がバンドの外側に沿って動き続ける現象で、強いトレンドの継続を意味します。

Q6:RSIが30以下でも相場が下がり続けます。なぜ?

A:強い下降トレンド中はRSIが張り付きやすく、逆張り判断が機能しにくいからです。

Q7:ADXの数値は何を基準に見ればよい?

A:一般的には25以上でトレンド発生とされ、40以上で強いトレンドと判断されます。

Q8:複数のインジケーターを同時に見ると混乱します

A:役割が重複しないよう2〜3種類に絞り、見る順番を固定しましょう。

Q9:複数時間足を見た方が良い理由は?

A:時間足ごとに相場状況が異なるため、大きな時間軸で方向性を把握し、小さな足でエントリー判断するのが基本です。

Q10:判断に慣れるコツはありますか?

A:毎日同じ順序で判断練習を繰り返すことで、感覚ではなく“条件で判断できる力”が身につきます。

レンジとトレンドを見分けるインジケーターと判断方法のまとめ

最後にこの記事のポイントをまとめました。

【あわせて読みたい関連記事】

【本記事の関連ハッシュタグ】