資産3億円以上と聞いて、あなたはどんなイメージを持つでしょうか?ごく一部の成功者や起業家、芸能人だけの話だと思うかもしれません。ですが、2025年現在、実際に金融資産3億円以上を保有している人たちは確かに存在し、その数や属性、日常生活にはある傾向があります。

この記事では、最新の統計データをもとに「資産3億円以上の人は日本にどれくらいいるのか?」という割合を明らかにし、その人たちがどんな生活をしているのか、そして3億円でリタイアは現実的なのかという問いにも深く踏み込んでいきます。

- 📌資産3億円以上を持つ世帯の割合が分かる

- 📌保有資産は不動産・株式・現金など多様な構成

- 📌3億円でリタイア可能か生活レベルが分かる

- 📌富裕層には長期視点の資産形成や知識投資が共通

資産3億円以上の割合と、超富裕層の生活実態とは?

資産3億円以上はどれくらい?野村総研の富裕層区分と該当率

国内の富裕層を分析する上で最も広く参照されるのが、野村総合研究所による「純金融資産保有額に基づく5階層モデル」です。

この分類によれば、資産3億円以上を保有する世帯は「超富裕層」に位置づけられ、以下のように定義されています。

| 区分 | 資産額 | 割合 |

|---|---|---|

| マス層 | ~3,000万円未満 | 約84.3% |

| アッパーマス層 | 3,000万円~5,000万円未満 | 約8.3% |

| 準富裕層 | 5,000万円~1億円未満 | 約5.1% |

| 富裕層 | 1億円~5億円未満 | 約2.2% |

| 超富裕層 | 5億円以上 | 約0.1% |

ここで注意すべきなのは、3億円という金額はこの区分上では「富裕層」として分類される点です。

ですが実態として、資産3億円を保有する世帯は「富裕層の中でも最上位に近い層」となり、現実的には上位0.2%前後に位置していると推定されています。

以下は弊社で提供させていただいている無料で視聴できる動画セミナーです。ちなみに年間100~1000万円を増やすような投資賢者たちは実は流行りの”NISA”、”米国株”、”米国債”、”投資信託”にほとんど投資をしていません。その理由もチェックしておいてください。

日本の人口に対する割合|全体の中で何%なのか?

資産3億円以上の保有者がどれだけいるかをイメージするために、日本の世帯数と照らし合わせてみましょう。

2025年現在、日本の全世帯数は約5,000万世帯とされており、その中で金融資産3億円以上を持つ世帯はおおよそ0.2%、つまり約10万世帯前後と見られています。

これは、500世帯中1世帯あるかどうかという水準です。

たとえば、都市部の高級住宅地やタワーマンションなどでも、3億円以上の資産を保有している家庭は「一握りの層」として存在しており、一般的な生活環境ではまず出会わないレベルの資産規模です。

なお、こうした層は、金融資産のほかに事業資産や不動産などを所有しているケースも多く、単に「貯金額」では把握できない構造を持っています。

年齢層・地域別の傾向|60代・都市部に集中?

資産3億円以上を保有する層の多くは、60代以上の高齢者に集中しています。

これは、長期にわたって資産を積み上げてきたことに加え、不動産や株式といった評価資産の値上がりによる“含み益”が大きく影響しているためです。

また、地域的には圧倒的に都市部、特に首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)や関西圏(大阪・兵庫)に集中している傾向があります。

これは高所得職の集中、不動産価値の上昇、投資リテラシーの地域差などが複合的に関係しています。

なお、相続や企業売却によって「一気に資産3億円に到達するケース」も少なくなく、年齢や職種だけでは測れない動きもあります。

資産構成の特徴|現金・株式・不動産の比率

資産3億円以上の層では、資産の内訳が“預貯金だけ”に偏ることはまずありません。

一般的に、現金・株式・不動産などをバランスよく組み合わせて保有しているのが特徴です。

特に多いのが、以下のような構成です。

-

現預金:15~25%前後(生活費・納税資金など)

-

上場株式・投資信託:20~35%(配当・売却益重視)

-

不動産:30~50%以上(自宅+収益用物件)

-

その他:事業持分/保険/外国資産 など

このように、3億円以上の資産を築いた人ほど、「資産の性質が違うもの」を複数組み合わせて持つことの重要性を理解しています。

逆に言えば、現金や定期預金だけでは到達できない資産水準ともいえるのです。

金融資産3億円以上の人たちの日常とは?

資産3億円を持つ人たちの生活というと、豪邸に住み、高級外車を乗り回し、年に何度も海外旅行をする……そんな華やかなイメージを持つ方も多いかもしれません。

たしかにそうした方も一部に存在しますが、実際には「質素だけど堅実」「数字に強く、冷静」という生活パターンのほうが目立ちます。

特徴的なのは以下のような日常です。

-

定期的に資産状況をチェックし、家計も資産も管理ツールで一元化

-

大きな買い物でも必ず「長期的価値・再販価値・節税」を意識

-

家族に資産の存在を公にせず、「普通に暮らす」ことを重視

-

医療・教育・住環境にはしっかりお金をかける

-

時間を守り、感謝を忘れない“堅実な人間関係”を大切にする

見た目には「普通の人」と変わらないようでいて、行動・判断・思考の根底には明確な資産管理意識が根づいていることが、共通点といえるでしょう。

📌 3億円保有者の生活設計モデル

富裕層はなぜさらに資産を増やせるのか?仕組みと習慣

「富裕層はますます富裕になる」とよく言われますが、その理由は“才能”ではなく仕組みと習慣にあります。

まず、資産があることで「情報」「人脈」「チャンス」に自然とアクセスしやすくなります。加えて、以下のような習慣が資産をさらに育てる循環をつくっています。

-

配当・賃料・利息といった不労所得を再投資に回す

-

経済ニュースや政策動向に日常的に目を通す

-

付き合う人を選び、同じ価値観のネットワークで行動する

-

自己投資(学び・健康・時間管理)を惜しまない

結果として、富裕層は「資産が資産を生む状態」を自然に作り出しています。

3億円以上という資産は、ただ“お金をたくさん持っている”というだけでなく、お金を運用できる“状態”を持っているという点に本質があります。

「資産3億円持つ人=成功者」の共通点とは?

資産3億円以上を築いた人に共通するのは、決して「特別な才能」ではありません。

実際に取材や統計から浮かび上がるのは、以下のような地に足のついた特徴です。

-

長期目線での判断ができる(目先の利益よりも持続的価値を重視)

-

生活費と投資資金を完全に分離し、リスクをコントロールしている

-

お金との距離感が近くても「振り回されない」

-

資産の全体像を“見える化”し、判断に迷わないようにしている

-

周囲に流されず、自分の基準で選択できる冷静さがある

つまり、3億円を持つ人たちは“大きく稼ぐ”よりも“着実に増やし、守る”ことを重視する傾向にあるのです。

これらの共通点は、資産の大小にかかわらず、これから資産形成を始める人にも応用できる「考え方の基礎」といえるでしょう。

資産3億円でリタイアは可能か?老後の生活設計と資産の活かし方

3億円あったらできること|生活水準・趣味・教育費

資産3億円あれば、一般的な生活に必要なお金は十分に賄えます。

年間支出が1,000万円程度でも30年以上暮らせる計算になり、多くの人にとっては「経済的な不安から解放される」水準です。

具体的に、3億円あればこんなことが現実的になります。

-

住宅:都市部で1億円超の物件も一括購入が可能

-

車:メンテナンス費を含めて年間200〜300万円の高級車生活も継続可能

-

教育:子ども・孫への私立・留学費用も全額援助できる

-

旅行:年間数回のビジネスクラス海外旅行も可能

-

医療:先進医療・自由診療へのアクセスが確保できる

ただし、ここで重要なのは「何に使うかは人それぞれ」だということです。

実際の富裕層は“贅沢”よりも「自由と選択肢」を求めて資産を使う傾向があります。

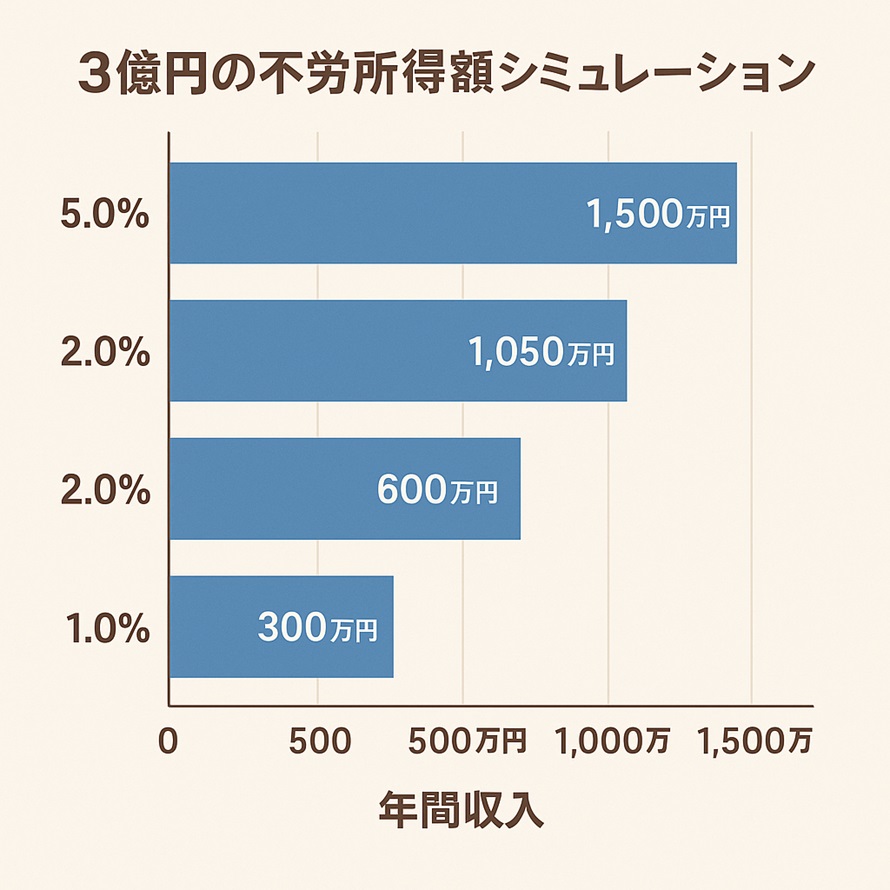

3億円の不労所得はいくら?利回り別シミュレーション

「3億円あるなら不労所得で暮らしていけるのでは?」という疑問は非常に多くの方が抱えるものです。

実際に、資産3億円を金融商品などに回して得られる年間収入は、運用利回りによって大きく異なります。

以下は利回り別のシミュレーションです。

| 想定利回り | 年間の不労所得 |

|---|---|

| 1.0%(国債・社債中心) | 300万円 |

| 2.0%(分配型投信など) | 600万円 |

| 3.5%(配当株・REIT中心) | 1,050万円 |

| 5.0%(ややリスク資産) | 1,500万円 |

3,000万〜5,000万円を現金で残し、2.5億円を運用資産に分配するモデルでも、年収換算で500万〜1,200万円程度は十分に現実的です。

もちろん、市場変動や税金の影響も考慮する必要がありますが、「働かずとも安定した収入源が得られる」という点で、3億円はひとつの“経済的自由の到達点”といえるかもしれません。

3億円で何年暮らせる?生活費と資産取り崩しの計算

「3億円あったら、あと何年暮らせるのか?」という視点は、現実的な生活設計を考える上で非常に重要です。

以下は、年間支出別に「取り崩しのみで生活した場合」の試算です(運用益・年金収入なし)。

| 年間支出 | 暮らせる年数 |

|---|---|

| 500万円 | 60年 |

| 800万円 | 37.5年 |

| 1,000万円 | 30年 |

| 1,500万円 | 20年 |

仮に60歳時点で3億円を保有し、年間800万円で生活すれば、約37年間は資産だけで暮らすことが可能です。

さらに年金収入や利回り2〜3%程度の運用が加われば、「取り崩しながらも資産を維持」する生活も現実味を帯びます。

もちろん、インフレや医療費・介護費などの突発的な支出も想定に入れるべきですが、3億円という資産は“かなり自由度の高いリタイア生活”を可能にする水準といえます。

資産3億円でリタイアは可能?老後資金と暮らしの現実

資産3億円があれば、「完全リタイア」も「セミリタイア」も十分に選択肢に入ります。

ただし、それが「安心できる暮らし」につながるかどうかは、いくつかの要素によって左右されます。

📌リタイアに必要な要素

-

毎月の支出額とライフスタイルの明確化

-

年金受給額とのバランス把握

-

持ち家 or 賃貸、子どもや配偶者の扶養状況

-

今後の医療費・介護費の備え

-

資産運用への理解と実行力

たとえば「都内で月50万円の生活+住宅ローン完済済み」という状況であれば、3億円の資産は“生活を変えずに老後を全うできるライン”ともいえます。

ただし、リタイア後の人生は想像以上に長く、かつ不確定要素も多いものです。

「3億円=絶対安心」ではなく、いかに維持し、崩さないかという資産管理の視点が求められます。

3億円で買えるもの|住宅・車・海外移住などの現実

資産3億円というと「なんでも買えそう」と感じる方も多いかもしれません。

実際、国内の高額商品や海外移住も含め、3億円あれば多くの選択肢が現実になります。

📌例:3億円で現実的に購入できるもの

-

都内一等地の戸建て(2億円クラス)+リフォーム

-

ポルシェ/フェラーリなどの高級車+維持費(数千万円規模)

-

ハワイ・マレーシアなどでの長期滞在 or セカンドハウス

-

高級ホテル滞在を含む世界一周旅行(数百万円規模)

-

子・孫3世代分の私立・大学・留学費用

ただし、富裕層の多くは「モノより選択肢」を重視する傾向があり、“いつでも買えるが、買わない”という姿勢も一般的です。

「自由に動ける」「環境を変えられる」「時間の使い方を自分で決められる」——3億円の資産は、“物質的な贅沢”以上に、“精神的な余裕”を手に入れることができる水準だといえます。

60歳で資産3億円ある人の生活モデル【実例付き】

60歳時点で資産3億円を保有している場合、老後資金としては“余裕がある”どころか、“相続・運用設計が課題になるレベル”です。

ここでは、金融資産2.5億円+不動産5,000万円(自宅)を保有していると仮定した現実的なFPモデルを紹介します。

📌[モデルケース]60歳男性・配偶者あり・子2人独立・東京在住

-

年金見込:夫婦合計 月23万円(年276万円)

-

月の支出:基本生活費35万円+余暇費15万円=月50万円(年600万円)

-

資産取崩し:年額324万円(600万-年金276万)

-

残存寿命:95歳(35年間)

📌FP評価

-

年間324万円 × 35年=1億1,340万円 → 現金・債券部分のみで対応可能

-

株式・リート等の資産は、必要に応じて売却 or 配当受取運用

-

年1回の海外旅行(約150万円)を入れても、資産全体の25%程度で完結

-

住宅ローンなし・高額医療限度額適用前提なら、生活破綻リスクは極めて低い

3億円あっても不安?相続税と“資産の出口設計”問題

「3億円もあるのに、なぜ不安になるのか?」

その理由のひとつは、“出口(相続・贈与・承継)を正しく設計していない”ことにあります。

📌 相続税の現実

-

相続人2人(配偶者+子1人)の場合、基礎控除は4,200万円

-

3億円-4,200万円=課税対象:2億5,800万円

-

控除・特例なしだと、相続税は約6,000万円〜7,000万円規模

📌 よくある失敗例:

-

現金が少なく、納税資金が足りない→不動産を急ぎ売却

-

きょうだい間で争族化

-

生前贈与を進めておらず、資産の受け渡しが不透明

📌 FP提案

-

納税対策として「不動産の活用 or 売却タイミング設計」

-

配偶者居住権など法改正に対応した遺言作成

-

生前贈与+暦年贈与の最適化

-

場合によっては「信託」を使って管理・承継の明確化

3億円を“残す”資産にしたいなら、守りの設計こそが重要です。

3億円を築いた人が実践している運用戦略と考え方

資産3億円に到達した人は、決して「派手な投資」や「一発逆転」で資産を築いてきたわけではありません。

その多くは、極めて堅実な運用と税制活用を“仕組み化”していることが共通点です。

📌実践されている資産形成の要素

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 積立・分散 | 20代〜40代からの積立投資(NISA・iDeCo・企業型DC)を長期運用 |

| 税制活用 | 特定口座・配当控除・NISA・退職金控除の最大化 |

| アセットアロケーション | 国内株30%・海外株20%・債券20%・不動産25%・現金5%(一例) |

| キャッシュフロー管理 | 不労所得で生活費を補い、生活防衛費を2年分キープ |

▶ 関連記事:資産形成は何から始める?5つの実践ステップ

正しい知識と行動を、長い時間軸で積み上げていくこと——それが何よりの近道です。

超富裕層も「相談している」資産管理のプロとは?

資産3億円を超える層になると、「自分ひとりですべてを管理する」には限界があります。

むしろ、このレベルの人ほど積極的に“お金のプロ”と連携して資産管理を最適化しています。

📌主に相談されている専門家とその役割

| 専門家 | 主な役割 |

|---|---|

| 税理士 | 相続税・贈与税対策、所得分散、法人活用など |

| FP(ファイナンシャル・プランナー) | 家計・投資設計、リタイアメントプラン作成、リスク管理 |

| 信託銀行 | 資産の承継設計、管理信託、任意後見契約など |

| 証券アドバイザー | ポートフォリオ提案、分散投資、出口戦略のアドバイス |

「こんなこと聞いていいのかな?」という不安がある方ほど、まずは無料相談や中立なFPサービスの活用からスタートするのがおすすめです。

よくある質問Q&A|資産3億円のリアルとは?

Q1. 3億円あれば誰でも完全リタイアできますか?

A. 生活水準を抑え、計画的に取り崩せば可能です。ただし、医療・介護など将来の変動費やインフレリスクも加味した上で、個別設計が必要です。

Q2. 日本で資産3億円以上を持つ人は何割くらいいますか?

A. 野村総合研究所の推計では、全世帯の上位0.2%前後と見られています。5,000万世帯のうち約1万~1.5万世帯が該当すると推定されます。

Q3. 3億円保有者の多くがしている運用方法にはどんな特徴がありますか?

A. 株式・不動産・事業持分など、リスク資産を適切に組み合わせているのが特徴です。債券や現金も一定比率で保有し、「守るための資産」として活用しています。

Q4. 一般の人が3億円を目指すのは現実的ですか?

A. 一代での到達は簡単ではありませんが、不動産投資・株式運用・事業収入などを組み合わせ、20〜30年単位での資産形成を目指せば不可能ではありません。

Q5. 3億円を相続する場合、税金はどのくらいかかりますか?

A. 配偶者と子1人のケースで相続税は約6,000万円前後かかることが想定されます。相続人の人数や資産の種類によって変動します。

Q6. 3億円の資産でリタイアした人はどんな生活を送っていますか?

A. 都心から地方へ移住する、海外滞在を取り入れる、家族との時間を増やすなど、「時間の使い方」に大きな変化がある傾向です。

Q7. 3億円あっても資産管理に失敗することはありますか?

A. はい。節税・相続・投資の判断を誤ると資産は急速に目減りします。専門家と連携しながらの意思決定が重要です。

Q8. 老後に3億円を持っていても働き続ける人は多いですか?

A. 意外と多くいます。経済的な理由ではなく、社会とのつながりややりがいを重視する“自発的な就労”が主な理由です。

Q9. 資産3億円層がよく活用している制度はありますか?

A. NISAや企業型DCはもちろん、生前贈与や信託設計など相続税対策につながる制度の活用が進んでいます。

Q10. 3億円の資産があればどんな「選択の自由」が得られますか?

A. 住まい・働き方・家族支援・医療・教育など、人生の大半に関わる選択肢を“自分で決められる”という強みがあります。経済的な余裕は、精神的な安定にも直結します。

【2025年】資産3億円以上の人の割合は?リタイア生活と老後のリアルを徹底分析のまとめ

📌 FPからのワンポイントアドバイス

【あわせて読みたい関連記事】

【本記事の関連ハッシュタグ】